Type B

均一ではない木材に、新たな可能性を

TITLE

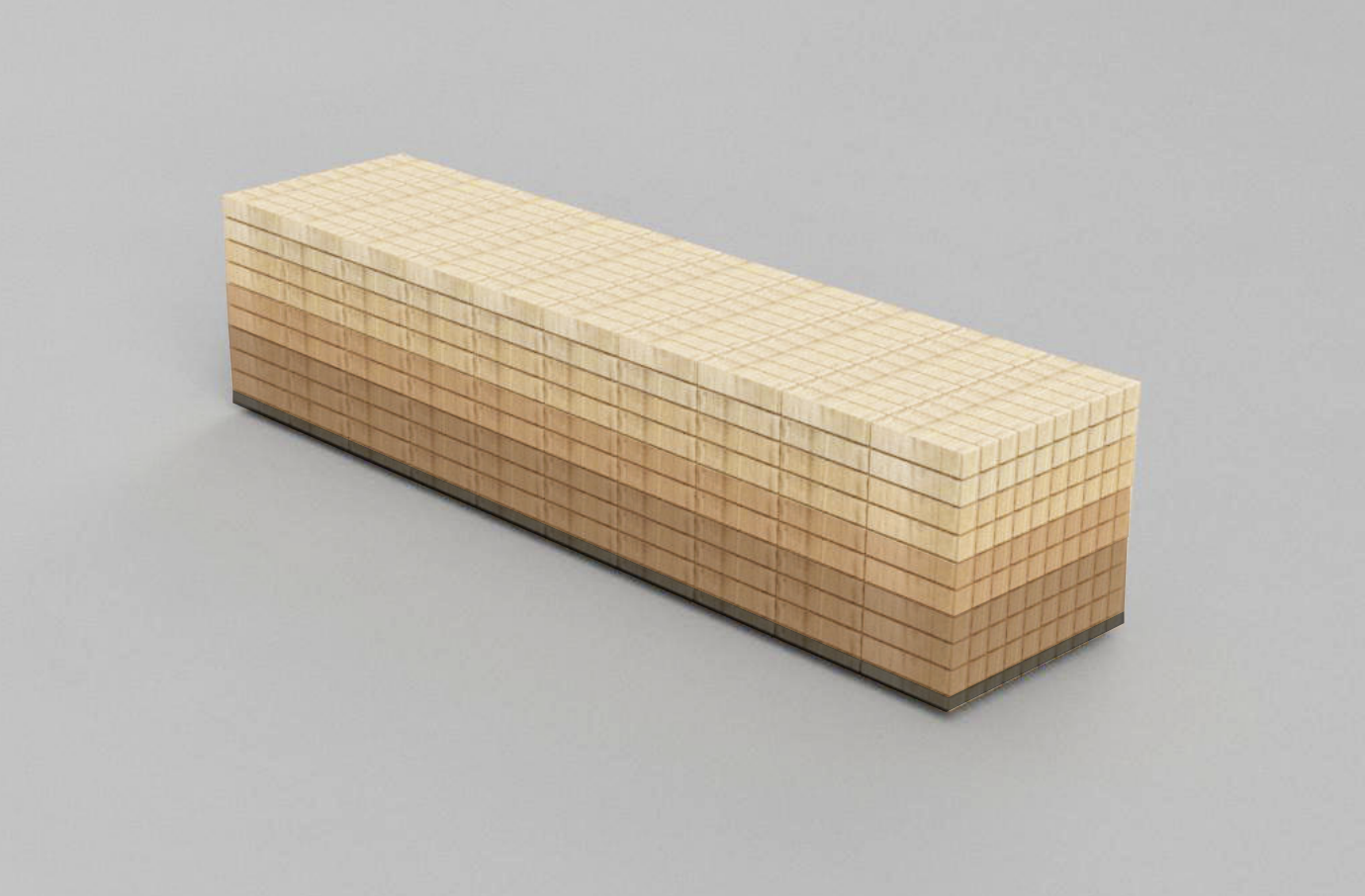

「C/D Bench」

シミや節が多い「C 材」、そして利用されることなく伐採されたまま林地に残される「D 材」。その個性を魅力と捉え、C/D 材を細分化し、シミや節、色合いなどの個性を活かすようにひとつひとつ組み上げたベンチです。

Designed by

辰野 しずか Tatsuno Shizuka

DESIGNER’S PROFILE

ロンドンのキングストン大学プロダクト&家具科を卒業後、デザイン事務所を経て、2011 年に独立。2017 年には株式会社 Shizuka Tatsuno Studio を設立。物事に潜む可能性を探り、昇華して可視化することを強みとし、実用的な道具から情緒的なオブジェまで幅広く手がける。見た目の美しさや形にとどまらず、ブランドの核となるコンセプトメイクや商品企画にも携わり、「ものづくりの軸」を見定めたシンプルな表現を大切にしている。活動領域はプロダクトデザインを中心に、アートディレクション、展示空間ディレクション、アート制作へと広がり、従来の枠を超えて多岐にわたる。

デザイナーの想い

このプロジェクトを通じて、木材に関わる方々のお話を聞く中で、木材にはA からD までのランクがあり、「C/D 材」は、見た目や加工の難しさ、採算性など様々な理由から製品としての活用が少ないことを知りました。

「C/D 材の個性を、魅力として活かせないだろうか?」

この問いを出発点に、節や色ムラ、シミといった特徴を活かしながら、それらを細分化し、再構成することで、木の持つ荒々しさや力強さを引き立てつつ、シンプルな空間にも馴染むデザインを追求しました。

「C/D Bench」という名前には、これまであまり注目されてこなかった木材の可能性を見つめ直し、このベンチを通じて、木材の個性を活かした新たな価値を広めたいという想いが込められています。そして、森から生まれた木々の一つひとつの個性を尊重し、その循環が未来へとつながっていくことを願っています。

ベンチができるまで

2024.4-2025.3

プロジェクトが始まってすぐ、大阪・南河内の森へ。森林組合や林学職など森林のプロたちに案内してもらった。節が多かったり、曲りや腐りのある材は、木材チップになるという話も。

当初のコンセプトスケッチ。C/D 材はA/B 材に比べてシミなどの色ムラが多く、それが使いにくい理由の一つだと聞いたことをきっかけに、あえて色にフォーカス。木材を細分化し、グラデーション状に並び替えることで、C/D 材ならではの美しいマテリアルが生まれるのではないかと仮説を立てた。

デザインコンセプトのもと、千早赤阪村の原木市場に出されていたスギのC 材(写真01) と、南河内林業の伐採現場で出荷されず林地に残される予定だったD 材(写真02) を使ってベンチをつくることに。

01-03:田中製材所にて丸太から製材した直後の木材。その後2週間乾燥させた。

田中製材所にて乾燥後の状態を確認。今回使用した木材は色の幅が少なく、グラデーション案で進めることは難しいと判断。そこで、使用する木材の個性に合わせるため、事前に検討していたC/D 材の別の魅力を活かす並べ方で進めることに。積まれた木材から色合いや節をみながらひとつひとつ選んでいった。

01: 制作担当のgraf 服部智樹さんと実際に組みながら相談。02: 候補として考えていた樹皮も入れてみると、C/D材ならではの荒々しさが引き立った。最終、この方向で全てのベンチを調整。「こういうプロセスのおかげでC/D 材の良さと改めて向き合えて勉強になりました」と辰野さん。「それぞれの木の個性をその都度活かすことも、新たな木材の活用につながる気がします。将来的な話にはなるけど、先進技術を活用すれば、この考え方を基にした産業の発展や新たな展開につながる可能性もあるのではないでしょうか」とのコメントも。03:検討段階のベンチの側面。凹凸をつけて荒く組むことも考えたが、シンプルなデザインの万博会場に馴染むよう、フラットな形に揃えることに。

その他のベンチ