Type A

一本の「樹」をありのまま

TITLE

「TREE」

一本の樹でベンチの脚と座面をつくり組み合わせたベンチ。森にあった樹の姿を感じられるように、できる限り原木の形に手を加えない設計は、緻密な製材技術によって実現したデザインです。

Designed by

松井 貴 Matsui Takashi

DESIGNER’S PROFILE

1970 年生まれ、大阪府出身。大阪で家具の製造・販売、プロダクトデザインなどを行うgraf の取締役、プロダクトデザイナー。 実家が下町の商店街で靴屋を営み、父親は靴職人という環境で育つ。建築設計事務所やインテリアショップでのアンティーク家具リペア担当などを経て、1998 年に友人たちとgraf の活動をスタート。家具やプロダクトを中心としたデザインを担当している。

デザイナーの想い

日本では樹や石など、自然を祈りの対象とし畏れ敬う文化があり、近所の神社の大きな樹は、今もしめ縄が張られ皆が手を合わせています。身の回りにも家具やお箸など、木でつくられたものはたくさんあり、あらためて毎日木に触れていることに気がつきます。そして今だけでなく、もう何十年も昔、幼稚園時代の木の机と椅子の感触もまだ身体が覚えています。

自分はどれくらい樹と関わってきたのだろうか。樹と人の関係とは。そんなことを考えるきっかけをこのベンチでつくれないだろうか。それが今回の出発点となりました。

樹は切り株でも座れる。でも人の手が入ることで「樹」はベンチになる。樹と人の関係を考える時、「樹」の存在と人の技術をうまく共存させることが大事だと思っています。100 年は生きたであろう樹の時間を年輪で感じとれるように、森に立っていた樹の姿を想像できるように、デザインを考えました。

このベンチに触れて、樹が新たな姿になり生活を支えていること、これまでとこれからの自分と樹の関係。そんなことについて考えてみてもらえたらと願います。この先もずっと樹と人の関係が続いていくように。

ベンチができるまで

2024.4-2025.3

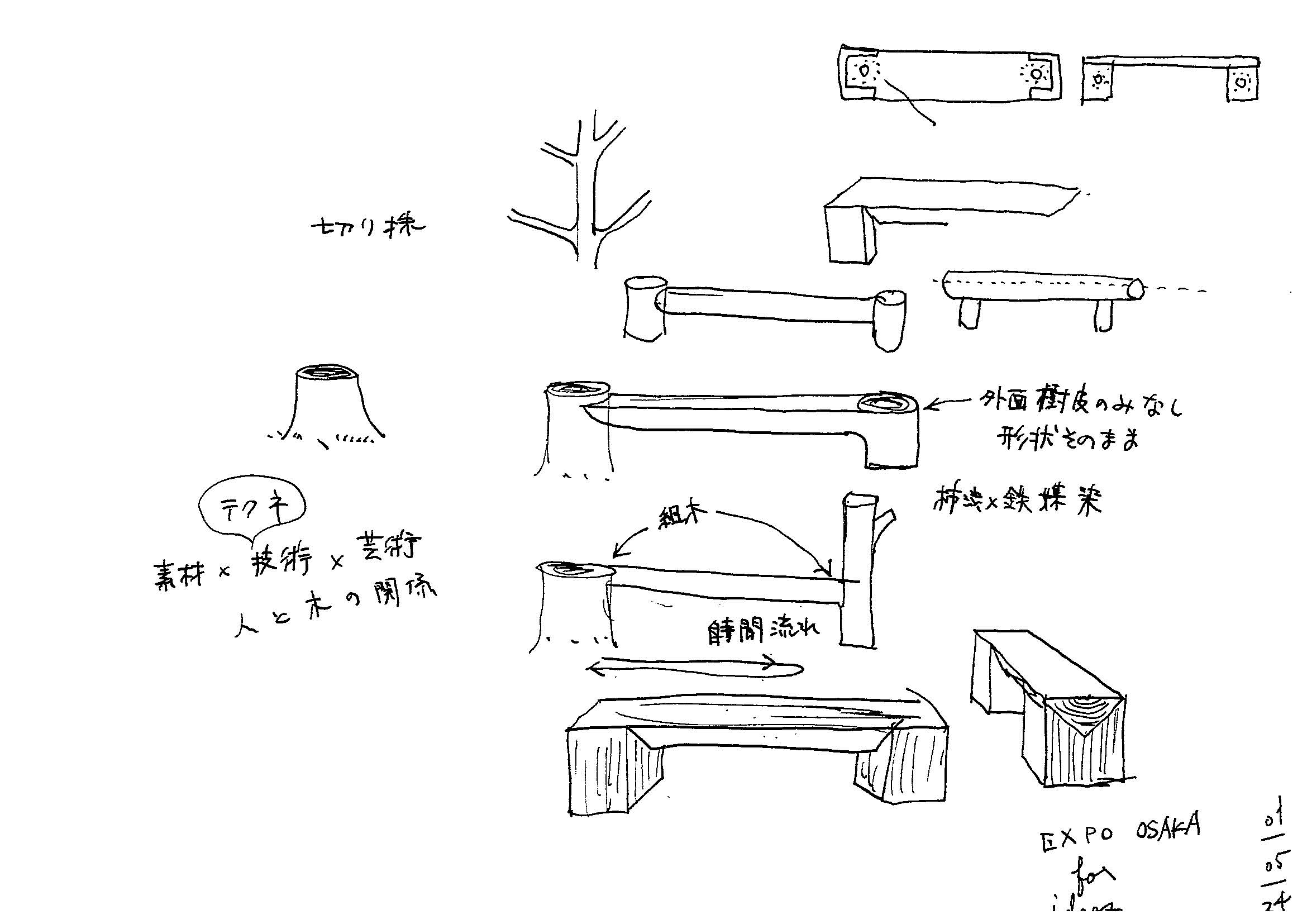

最初のスケッチ。人が手を入れることを最小限にしながらも、手を入れることの意味を模索しながらデザインを考えていった。

01-03:「 一本の樹を丸ごと使えないか」という考えで、松葉善製材所の裏手にある森にある一本の樹を見せてもらうものの、乾燥期間を確保できないまま無理矢理使うことは避けたいと断念。すでに切り出して乾燥が進んでいる樹で制作することに。04: 模型を元に脚の構造を製材所と相談。脚が「暴れる」(反る)可能性を考慮してデザインを修正した。

松葉善製材所にて直径50 センチ以上ある南河内の杉の丸太を製材。座面と脚の部分を切り出していく。

一気に切ると樹が反るので、ミリ単位で製材して調整していく。

01: 座面部分。この三角が脚に組み込まれる。02: 切ったばかりの材はみずみずしく、「むきたての筍」のよう。03: 切り出された塊。彫刻のような存在感。04:製材した後は乾燥の釜へ。大きいものは3 度の乾燥行程を繰り返した。

乾燥機からでてきた、座面と脚。ひとつの樹でなるべく多くの材を使えるよう、座面の長さ4m と一番大きい6人掛けから、一人掛けまでさまざまな大きさで設計。

その他のベンチ