「咲くやこの花館」のイベントに参加した。百日草などの苗木を集めて、小さな鉢植えをつくる。そんな中で庭の蓮の葉の話から、昔はこのあたりは湿地帯で、蓮根が栽培されていたのだと知る。それが門真レンコンだったとか。

その土地に住む人々が生きていくための糧、命をつなぐ食べ物が伝統野菜につながるものなのかもしれない。その土地で暮らす知恵が、生きていく糧の野菜作りにつながっているのかなとふと思った。

それがきっかけとなり、私が住むまち「大阪」の伝統野菜を知りたくなった。とにかくまずは出会いたい。その思いでまちに出てみた。

【なにわ伝統野菜を探す旅その①】スーパーの野菜コーナーへ。

野菜といえば、身近なスーパーにないかしら。店内入るとすぐにあるのが野菜コーナー。

「イオン」特売野菜がしっかりと入り口に陣取っているが、なにわ伝統野菜は見当たらない。

「スーパーマーケット ライフ」京野菜コーナーはしっかりと棚をもらえているのに……なにわ伝統野菜は見当たらない。

「スーパー玉出」いろとりどりの野菜が並ぶ。世界中から集められたのかと思うくらいにグローバルなベジタブル。日本産は少ない。

どこも京野菜はおいてあるが、なにわ伝統野菜はなかなか出会えない……ここは大阪なのになぜだろう。

【なにわ伝統野菜を探す旅その②】商店街を歩いてみた。

【空堀商店街(大阪市中央区谷町)】

地元住民にも愛されるほのぼの商店街。

「八百鮮」 野菜、果物の種類が豊富。産地こだわらず。新生姜は和歌山産だ。少量多種。

「とまと家族」 なるべく農薬などを使わない野菜にこだわり。身体に優しい野菜から定番まで揃う。ニンジンも3〜4種類置いている。産地、品種、家族を思いやる品揃え。時期的なのか奈良県産が目立つ。

なにわ伝統野菜はなかなか見つからない……。

【黒門市場(大阪市中央区日本橋)】

昔は、野菜など大阪府下の農作物が集まる市場だったけれど、今は魚屋、寿司屋、肉屋、豆腐屋、北海道物産店、果物屋、韓国料理屋、多国籍料理屋とさまざまな店が前に前にと迫ってくる感じで、「お客さんを逃がさない圧」が半端ない。そういえばお商売の街だったと改めて感じる。浪花の商人といったところか。

「黒門中川スーパー」野菜コーナーにて。なにわ野菜ではないが、鉄人ナスビが気になって仕方がない。ちなみに奈良県産。

あ、泉州水ナス発見!

ぷりぷりむっちりとしたみずみずしい水ナス。色艶もあり、これは見ただけでも美味しそう。さっそく浅漬けにして、たべてみたくなる。お酒のアテにもぴったり。昔の人も水ナスでお酒を愉しんでいたのかしらん。

知り合いが水ナスについて教えてくれた。栽培にはコツがいくつかあるらしく、その1つが土ではなく、砂で栽培すること。泉州はそもそも海に近く、砂地が広がっていたのだろう。砂地だから根をしっかり生やして、ぐんぐん成長するナスが生きていく環境としてぴったりだったのかな。みずみずしさの秘密はそれだったのか!

【なにわ伝統野菜を探す旅その③】道の駅にも行ってみよう。

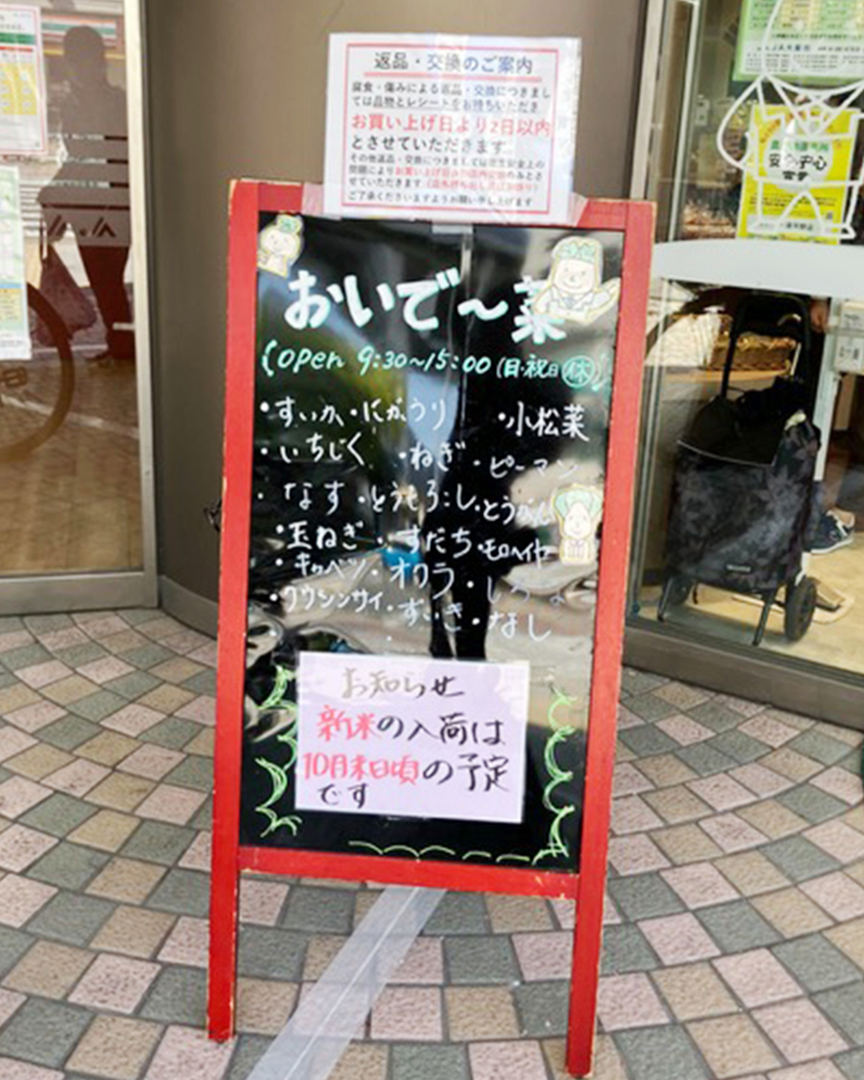

【直売所 おいで〜菜(大阪市平野区)】

玉造黒門越瓜(たまつくりくろもんしろうり)発見!ずしっと重みもあり、みずみずしい艶やかな表面ではりもある。新鮮さが見た目でもわかった。

玉造黒門越瓜は、夏野菜で、昔から漬物や酢漬けにされてきたそう。黒門市場が「天下の台所」といわれる大阪の食文化を支えてきた場所であり、玉造で栽培されたシロウリが黒門市場で売り買いされてきたからなのかも。玉造と日本橋にある黒門市場は場所も近く、新鮮なシロウリが流通されやすかったのかもしれない。

【道の駅かなん(大阪府南河内郡河南町)】

こちらの道の駅は、朝から大行列の人気店。確かに店内は、いちぢく、お花、栗、米、草花木など、なんでも揃っていた。トラックや車で続々と集まってくるお客さん。年配のご夫婦から家族連れまで、幅広い層に人気なのがよくわかる。

こんなところで鳥飼ナス発見!丸々としたぽっちゃりタイプ。見た目はかわいらしいけれど、いったいどんな味がするのだろうか。

やっと出会えたなにわ伝統野菜、鳥飼ナス。鳥飼は摂津エリアの地名だけど、富田林(河南)で販売されているのもまた不思議な縁。なにわ伝統を守ることは、栽培場所は関係ないのかもしれない。

【なにわ伝統野菜を探す旅その④】食べてみた。

【谷町九丁目駅の居酒屋さんにて】

❶泉州玉ねぎカラスミロースト

❷水茄子の胡麻醤油和え

なにわ伝統野菜を売りにしているわけではなく、地元野菜と串肉、どれもハズレなしのお店。なにわ伝統野菜だから注文する、というわけではないが。お店も「なにわ伝統野菜を取り扱ってますよっ」と、アピールしているわけではない。

タマネギの皮の艶やかさや、泉州水ナスのみずみずしい美味しさはいうまでもないが、なにわ伝統野菜だからという意識はまわりを見てもあまり感じられない。人気はないのかな……逆に関西では知られすぎて、いまいち反応が薄いのかもしれないな。

【我が家にて】

鳥飼ナス

なかなか身が引き締まっていて、煮ても焼いても崩れない。見た目からは想像できないくらいの相当な頑固モン。ミネストローネからのミートパスタでも最後まで存在感アピールし続ける。種が美味しいと気づく。今まで食べていたナスは何だったのだろうかというくらい、実が詰まっていた。

玉造黒門越瓜

豚肉のこまぎれと炒めるだけでも、皮のシャキッと感と中身のジューシーさでボリューム満点。みずみずしく、フレッシュ感のあるシロウリだった。そのままでも加工しても美味しいな。

【番外編①】 育ててみる??か。

「泉南ファーム」にて、タマネギの植え付けを手伝う。タマネギの苗を初めて知った。細くまるで青ネギのこどものような苗。これがタマネギへと変身するものなのか!!丁寧にくぼみに植えていく作業。何度も腰がつりそうになった。

育てている方から話をきく。タマネギ栽培と海の関係を知る。海水からのミネラル分がタマネギのおいしさと深いかかわりがあるようだ。泉州、泉南地域も海に近く、タマネギが特産の淡路島でも、山より海に近い畑でとれるタマネギは味が全く違うらしい。

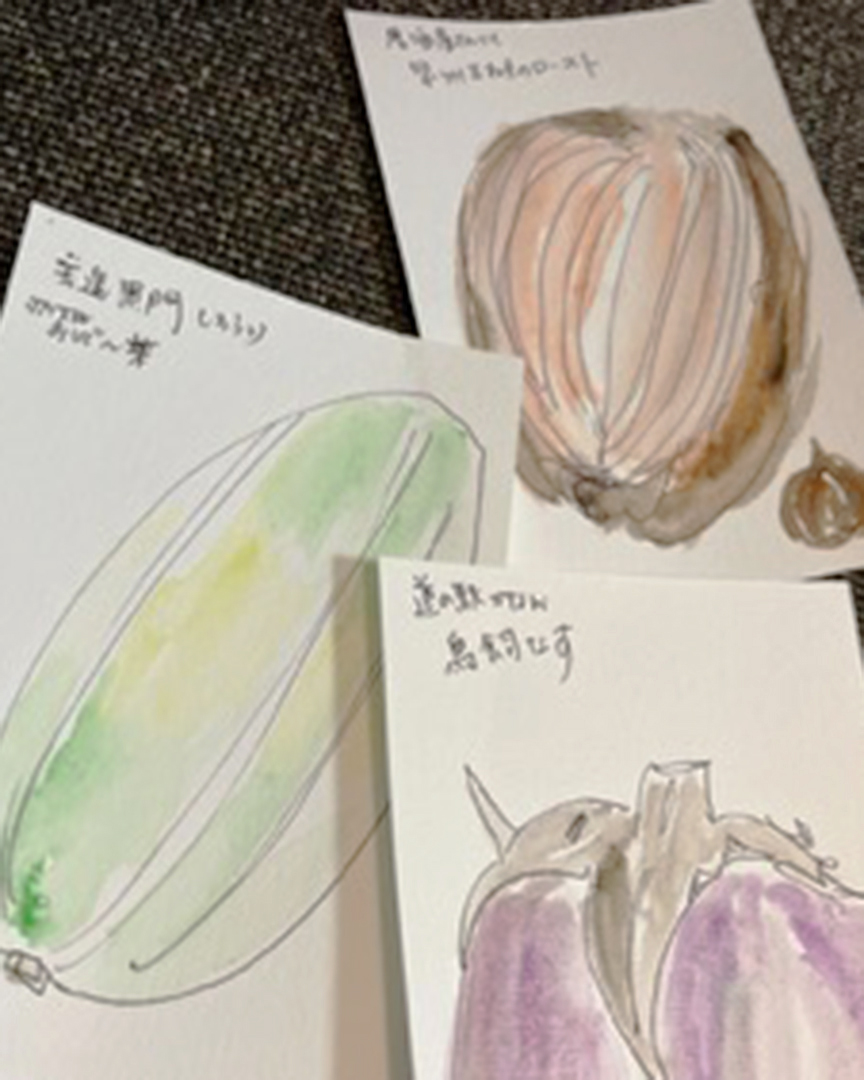

【番外編②】 描いてみた。

せっかく出会えたなにわ伝統野菜さん。当たり前だけど、食べたらなくなってしまう。

このまま食べてしまうと次いつ会えるのだろうか、などと考えていたら、さみしくなり、ふいに描きたくなった。意外にもじっくり見つめてると、とげとげしいガクや、艶やかな皮にまた惚れ直してしまった。

編集後記:

探す旅に出て、気がついたさまざまなこと

なにわ伝統野菜は、ありそうでない、そう簡単には手に入らない、ということに改めて気がついた。でも、野菜の産地がその土地の土壌や、環境に大きく関わっている。気温や湿度にあった生育環境にマッチして昔からの伝統として生き続けているのだな、そういうことも改めて考えた。

そして、その土地の環境も時代によって異なってきている。昔は比較的温暖な気候だったのが、今は夏の猛威の熱さ、残暑も長く、季節も変化してきている。自然環境にその野菜をあわせて栽培していくこと、栽培場所もまた変化していくのだろう。つなぐ命は、どの世界も同じ。生きていくための地元野菜、人、モノ、商売としては変わっていく環境も運命なのかもしれない。

大阪府民ボランティアライター「想うライター」について

「想うライター」のメンバーは、大阪府に居住または通勤・通学している学生・社会人です。「想うベンチプロジェクト」のテーマ「いのちの循環」を軸に自分の興味・関心を起点にした企画を立て、プロの編集者のアドバイスやサポートを受けながら、取材・原稿制作を行っています。