Ⅰ.夜風に吸い込まれた日

仕事帰り、駅のホームで偶然後輩に遭遇した。一緒に途中下車して日本橋で飲んだ後、夏の気持ちいい夜風を浴びたくて、後輩と酔い覚ましに少し歩くことにした。消灯した黒門市場。人通りのないアーケードの下、鮮魚や居酒屋の出汁の匂い、打ち水でところどころに水たまりができたコンクリートの上、誰もいない商店街を二人でトボトボと歩いた。

グラフィティだらけの古びたアパートを通って、そろそろ住宅街っぽいから大通りに出てタクシーでも拾おうか、と話していた。

ふと足を止める。

横を向くと、そこだけ異世界のような、一直線に駆け上がる石段が見えた。なんだろう、これは。

そこだけ異様な風情があった。一瞬、私たちは知らないうちに、どこかの敷地に迷い込んだのか?と思うくらい、その石段だけが異世界だった。

でも辺りの道は至って普通の道路。立ち入り禁止ではなさそうだ。

この道がどこに繋がってるのか確かめてみたい!と酔いの冷めない頭で、瞬時に思いを巡らせた。

「ねえ、何ここ。この道知ってる?」

知らないという顔をしていたので、斜め上を指をさしてちょっと登ってみようよ、と食い気味に誘った。

後輩は、いい感じに酔っ払った私をめんどくさそうにあしらうのかなと思ったが、登ってみましょう、と間髪入れずに言ってきた。誘ってはみたものの、なんだか意外だった。

見上げるほどの坂だったので、軽快には登れない。ちょっと息切れするくらいだ。

お互い一言も交わさずに石段を登り切った。

見たことがない景色が広がっていた。想像を超えた景色。

登った先は碁盤の目みたいに広がる広大な寺々に煌々と光るビルのネオンサイン。

夢から覚めたような、逆に夢の中に迷い込んだような。

初夏の夜更け。日常の中で思いがけない異空間に出会って、そして想像を超えた景色を見た私は、狐につままれた気分を味わった。

当時働いていた会社から転職もして、あの夏からかなり年月が経った。

あの日酔い覚ましの帰路で出会った不思議な石段は、ときどき私の頭を巡った。

その石段が有名な坂であることを知ったのは、つい最近の話だ。

天王寺七坂っていうらしい。ふ〜ん、なんかかっこいい。

七つの坂が、地図上で縦に並ぶように位置している。

北から真言坂、源聖寺坂、口縄坂、愛染坂、清水坂、天神坂、そして最後は逢坂。

だとしたら、あの日私が登った坂の名前は何だろう。

ある日ふと母に、聞いてみたくなった。

「お母さん、天王寺七坂って知ってる?」

「知ってるよ。私は愛染さんが好きやなぁ。」

別に好みとか聞いてないし、とか思いながらも少しワクワクした。

母にもお気に入りの坂があるくらい、天王寺七坂は有名だったのか。

あの日の坂を探しに、そして私のお気に入りを見つけるために。

何年越しだろうか、私は天王寺七坂に行ってみることにした。

Ⅱ.答えを探しに

生活の音、神様の通り道 ①真言坂編

谷町九丁目。上町台地に位置するこのエリアは、高台で水害に強いらしい。浸水しづらいからこの辺は印刷屋さんが多いんだよ、と昔地元で印刷業をやっているおじさんから聞いたことがある。

ここは本当に坂が多い。住んでいるところからそう遠くない、見慣れたこの風景。特に気に留めることなく通り過ぎて行く。真言坂がどの辺りかまったく見当がつかない。

地図アプリが示す場所を振り返って見ると、ドキッとした。

ぎゅうぎゅうに建物が詰め込まれているのに、坂の一本道だけが真っ直ぐ伸びている。辺りだけ清々しい空気が流れているように思う。こんなところにあったのか、真言坂。

坂を登った先に生國魂神社の北側の鳥居が見える。

七坂のうち一つだけ南北に伸びている、仲間はずれの真言坂。

向かいの千日前筋の交通量が目立って、今でこそひっそりとしている真言坂だけれど、ここは生國魂神社につながる歴史のある坂。

きっと昔は存在感のある坂道だったのだろう。

コンクリートを突き出して生える生命力の塊のような草木みたいに、空に向かって細長く立ち並ぶマンション。そう遠くないところから、子どもたちの笑い声がする。何人かで遊んでいるのだろうか。布団を叩く音がベランダから響き渡る。近くのコインランドリーから、洗濯機の規則正しい音がする。ふんわりシャボンの香りがした。

近所に住んでいるらしき人が、小さなほうきを持って掃除をしていた。

「何か割れたんやろね、ガラスが散らばってたんよ。この坂は自転車よぉ通るし、パンクするからきれいにしとかんと」

誰のものでもないこの坂道。清々しい空気を感じるのは、きっと神様の通り道だからというだけではない。誰に言われるわけでもなくこの坂をきれいに保ち続ける人の気持ちが、私を清々しい気持ちにさせてくれたのだろう。

二つの顔を持つ坂 ②源聖寺坂編

真言坂を下って目の前の千日前通を真っ直ぐ進むと難波に着くが、七坂を巡るルートは松屋町筋を左に曲がる。

以前、七坂の偵察のために源聖寺坂だけ訪れたことがある。その時は谷町九丁目方面から向かったので、坂の頂上から源聖寺坂に出会うことになった。でも通常天王寺七坂を順番に巡ろうとすると、全部坂のふもとから坂の頂上まで登るルートになる。

今回は天王寺七坂を全て歩く道順だったので、はじめて源聖寺坂と坂のふもとで対面した。

見上げると、町の喧騒の手前に源聖寺坂の頂上がある。人種も、年齢も、古くも、新しいも、ごった煮状態の繁華街と、死者を弔うための墓地と寺々。その生と死の匂いの間にこの坂はある。

低い石段が幾重にも積み重なり緩やかなカーブを描く、螺旋階段みたいな源聖寺坂。寺町と繁華街、相対的な空間をつなぐ不思議な坂。

この坂には二つの顔があるみたいだ。

この坂は、もしかしたらあの日私が見つけた坂道かも知れない。

あの木造アパートも近くにあるし、黒門市場も近い。

球体のネオンもバッチリ見える。

やっぱり源聖寺坂だったのかな?昼と夜の印象が違いすぎてまだわからない。

まだまだ七坂は二つ目。近くには口縄坂がある。

答えを決めつけるには、まだ早い気がした。

小さな自然の声 ③口縄坂編

私の通る左側、坂のある方角にはたくさんの寺が集まっている。

整備されたコンクリートの道をなぞって、あの坂は見つかるのだろうかと考えながら口縄坂の近くまで来た。

自転車を漕ぐ男性が視線を横切った。

そしてすぐ目の前で急停車したので、少し身構えた。

ふいに後ろのポケットから携帯を出し、左側にある何かを撮影した。

またすぐに自転車を漕いで、あっという間に後ろ姿が見えなくなった。

彼の目を止めたものは一体何だったのだろうか。

少し足を早めてその場所に向かうと、そこが口縄坂の入り口だった。

どうやら男性はこの坂をカメラに収めたようだった。

この坂の名前を、あの男性はおそらく知らないだろう。でもきっと何かを感じたから、自転車を停めて写真を撮ったに違いない。昔、偶然あの坂を見つけて、登りたくなった私の感覚が重なった。

口縄坂は坂のふもとよりも少し手前に標石が建っている。

車の交通量が多い松屋町筋の喧騒から離れられる、ほんの少しの距離だ。

口縄坂を登る。鳥の鳴き声、風に草木の揺れる音が心地よかった。

小さな自然の声がする方へ、私は導かれるように歩いていく。

登り切った先にはお地蔵さん。風が白檀の香りを運んでいた。

坂の石段が蛇の腹(くちなわ)に見えることが口縄坂の由来らしい。

蛇に見えるかな?私は少し薄目にして細長い坂を眺めた。

夕陽色の猫 ④愛染坂編

愛染坂の隣には学校がある。

学生が留守の日曜日の午後、あたりはとても静かだった。

坂を上り切って大江神社の入り口まで来た。

夕陽岡の石碑を発見した。

七坂の位置する上町台地は、かつては海に囲まれた半島だったらしい。

鳥居をくぐって手水舎に向かう。町を静かに見下ろす高台。

塀から覗く校庭と木々の揺らぎの中で、私は木漏れ日を吸い込んだ。

受付不在の社務所には夕陽色の猫が二匹。

座り方を変えるたびに同じ格好になっていて、なんだか二匹は兄弟っぽい。

小学生くらいの男の子が餌をあげていて、私が猫に興味を示すと急に全力で遠くへ行ってしまった。

男の子と同じ距離まで進もうと、私はゆっくりゆっくり猫に近づく。

猫は人慣れしているのか、知らない人間が近寄ってもまったく動かない。

猫はゆっくりゆっくり目を閉じた。

夕陽の綺麗に見える高台は、日向ぼっこも気持ちよさそうだ。

キラキラの玉水 ⑤清水坂編

愛染坂から道なりに進んでいくと、どんどん道幅が狭くなってきた。

この先に本当に坂があるのだろうかと思った矢先、道を曲がると大きく開けた清水坂があった。

七坂はどれも寺社と墓地、住宅の距離感がとても近い。

今どき神社仏閣でもパワースポットといえばちょっと華やかなイメージがあるけれど、この上町台地のエリアは趣が違う。寺も神社も生活の中にある。

ハレとケで言うと、ケ。日常の着飾らない距離感。

自転車が登れるように坂道の脇にスロープがついている、都会的な坂。

登ってみると、人ひとり通れるかくらいの脇道につながった。

その道を進むと、高台の静かな墓地。大阪を一望できそうな眺めが広がった。

墓地を通過して階段を降りる。

社務所の奥に大阪唯一の天然の滝、玉出の滝があった。

3本の樋からぽたぽたと溢れる玉水。

太陽に透けて、キラキラと光っていた。

七坂も5つ目。暮らし慣れた町の解像度がぐんと上がった。

清水坂を過ぎた頃、私はなんとも言えない非日常感を味わっていた。

金木犀の階段 ⑥天神坂編

天神坂はゆるやかな坂だった。

この辺りは良質な井戸水に恵まれていた土地らしく、その歴史にちなんで当時の湧水の雰囲気を再現した小川があった。水が流れていたような跡があったが、今は枯葉で埋め尽くされている。

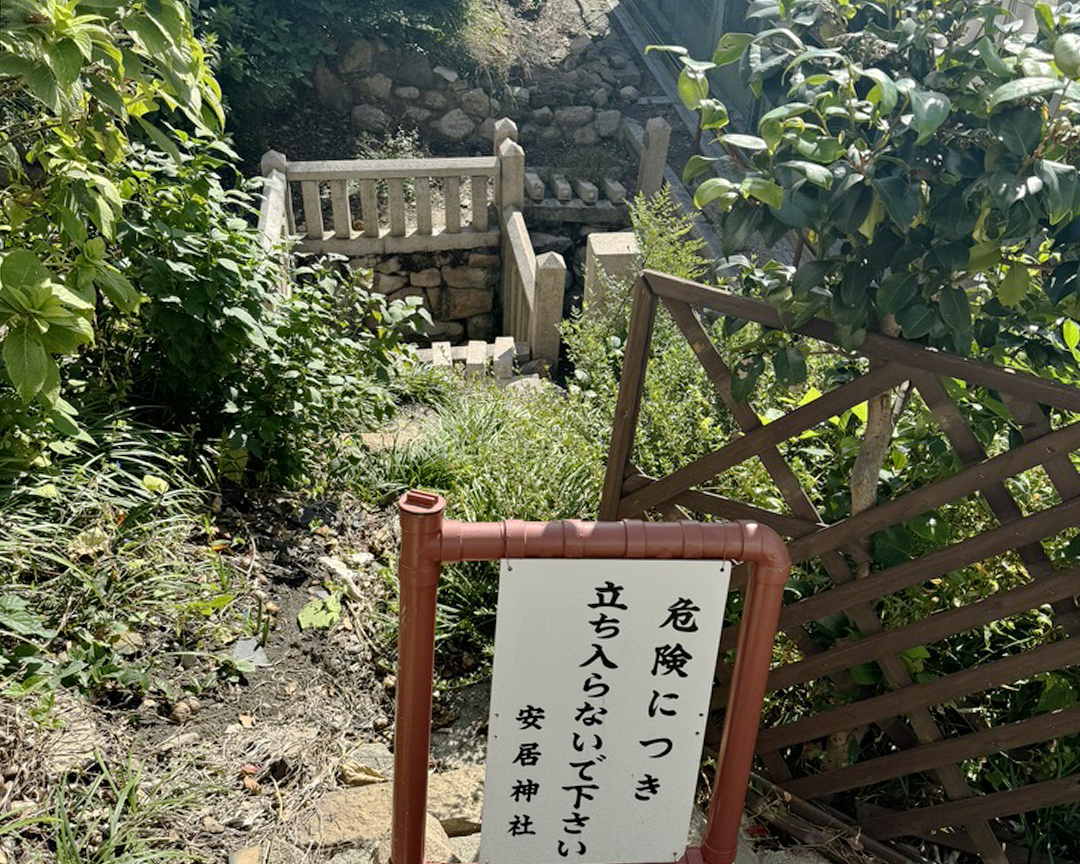

坂のふもとに安居神社へ通じる階段があった。

今までの七坂と同じように坂のすぐ近くに神社がある。

菅原道真を祀る神社の境内には、大坂夏の陣で戦死した真田幸村の記念碑。

右側が崖のように崩れており、そこに天王寺七名水のひとつ、安井の清水があった。

井戸は老朽化し、崖崩れを起こしていて現在は人が立ち入ることができない。

なくなることは簡単かもしれない。ただ、壊れながらも昔から大切にされてきたものがあり続けることはとても簡単なことではない。天王寺七名水の井戸を眺めながらそんなことを思う。

安居神社から天神坂へ戻る階段で、ふわりと金木犀が香った。

シンボル ⑦逢坂編

天神坂を下りて、遠くにあべのハルカスが見えた。

天王寺もすぐそこという感じがした。

地図アプリを見ながら歩くと、この辺りが逢坂と出てきた。

通り過ぎたかな、と思ったら、今自分が立っている大通り自体が逢坂だった。

今までの小ぢんまりとした坂からすると、かなりの変化球だ。

でもやっぱり“おおさか”を名乗る坂。

このダイナミックさはそりゃあそうだ、と根拠のない納得をした。

今でこそ緩やかな坂だけれど、明治初期までは馬車が登るのに苦労したとても急な坂道だったそう。現在も交通量がとても多い。国道25号線、今とそれほど変わらず昔も重要な道だったのかな。

ここから通天閣も四天王寺も一望できる。

人と人の行き交い逢う坂、おおさか。

きらびやかな観光地でもないし、便利な場所にあるわけでもないけど、こんな風に“おおさか”を感じる場所は、ありそうでなかなかない。

坂の帰り道

天王寺七坂を歩くのは、ちょっとした冒険みたいだった。

まだまだ地元にも知らない場所がたくさんある。

だんだん近づいてきたあべのハルカスを目印に天王寺へ向かう。

たくさん歩いたのでお腹が減った。

10代の頃から通っているたこ焼き屋さんがある。

天王寺公園、今でいうところのてんしば(※)の目の前だ。

ちょうど帰り道だったので少し休憩。

軒先のパイプ椅子に腰掛けて、たこ焼きとビールを頼んだ。

そういえば私があの夜見つけた坂、あれはやっぱり源聖寺坂だったんだ。

七つの坂を登ってそう確信した。

生と死のコントラストが美しい源聖寺坂。

アツアツのたこ焼きを口の中で転がしながら、歩いてきた道のことを考えた。

なんだかとってもビールがすすむ。

(※)天王寺公園エントランスエリア

Ⅲ.暮らして生きること

想うこと

<寺のお坊さん>

ある日、また源聖寺坂へ向かう。

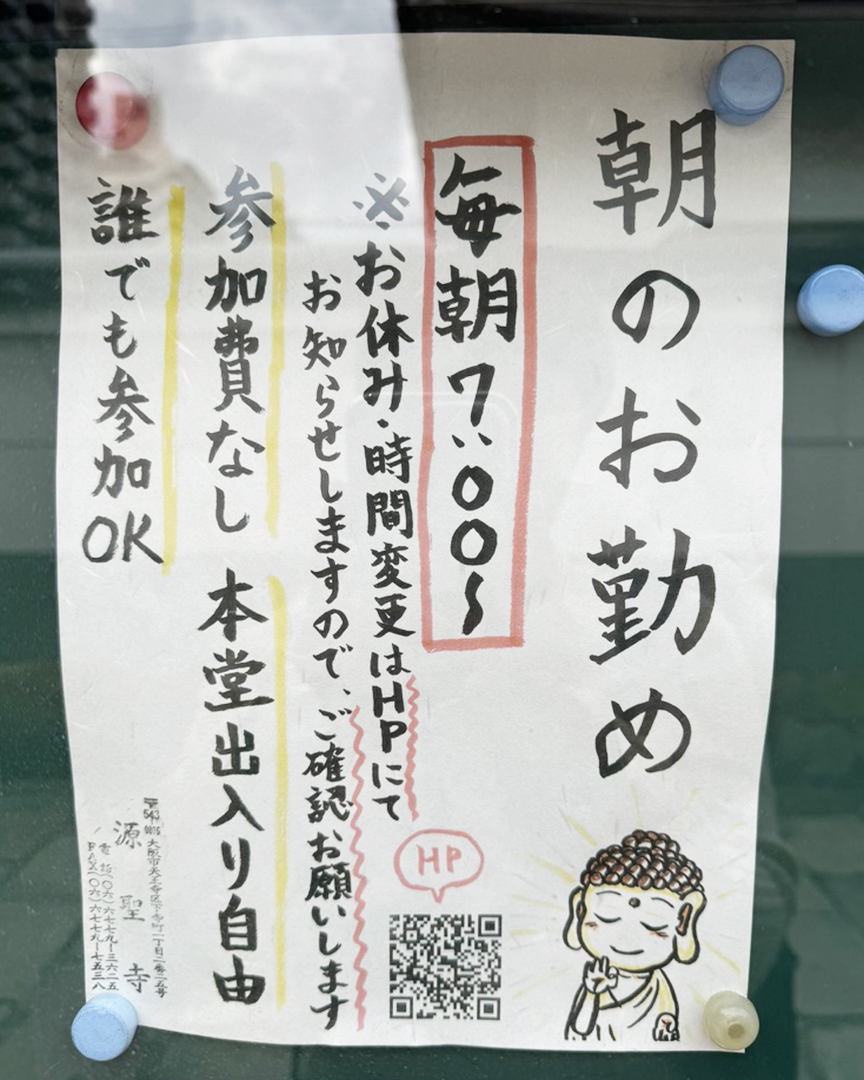

坂のふもとにあった、あるポスターが気になった。

朝のお勤め。毎朝7時から、誰でも参加ができるみたいだ。

霧雨の中、寺は少しだけ門が開かれていた。

あたりを見回しても誰もいない。

墓地の中心にある菩薩の前にある線香にはどうやら先ほど火が点けられたようだ。

人の気配があったので少し安心した。

7時ちょうどに寺の中心にある門が静かに開かれた。

中の人と目があった。

おはようございます、どうぞお入りください、と案内された。

普段着のお坊さんは、私の話を聞きながら手際よくロウソクに火を灯す。一人で来たこと、源聖寺坂に興味があって坂の掲示板を見てここへ来たこと、そして初めての体験であることをお寺の人に話した。

20分くらいで朝のお勤めは終わった。無心でお経を唱える行為は、なんだか心がスッキリした。

この辺りは浄土宗の寺院がほぼ一直線に並んでいる。

今はビルばかりだけど、この辺りも昔は夕日が綺麗に見えていたそう。日想観という仏教修行があるらしい。昔の人は、この上町台地から西の空に沈む夕陽を見つめて極楽浄土を想っていたようだ。

愛でること

<仏花の店主>

源聖寺坂の近くに、仏花を売っている花屋さんがあった。

朝の7時すぎだというのに花屋さんのシャッターは開いていた。

入店するとチャイムがなり、奥のほうからおじいさんのはーい、という声。水色のバケツに菊の花、スターチス、まとめられた仏花が並んでいた。奥の冷蔵ケースには春っぽいピンクのチューリップ。

「お供え用?」

「いいえ、家に飾る用です」(名前が思い出せないけど、この花かわいいな)

「このピンクのやつ?ラナンキュラスやねえ〜」

「じゃあそれを2本ください。あとなんか寂しいので他の種類も何本か……」

「菜の花なんかどう?春っぽい」

「じゃあそれ2本にします!」

「あ、4本だと縁起悪いからね、全部で5本になるようにまとめとこか」

「そうですね、じゃあそれでお願いします」

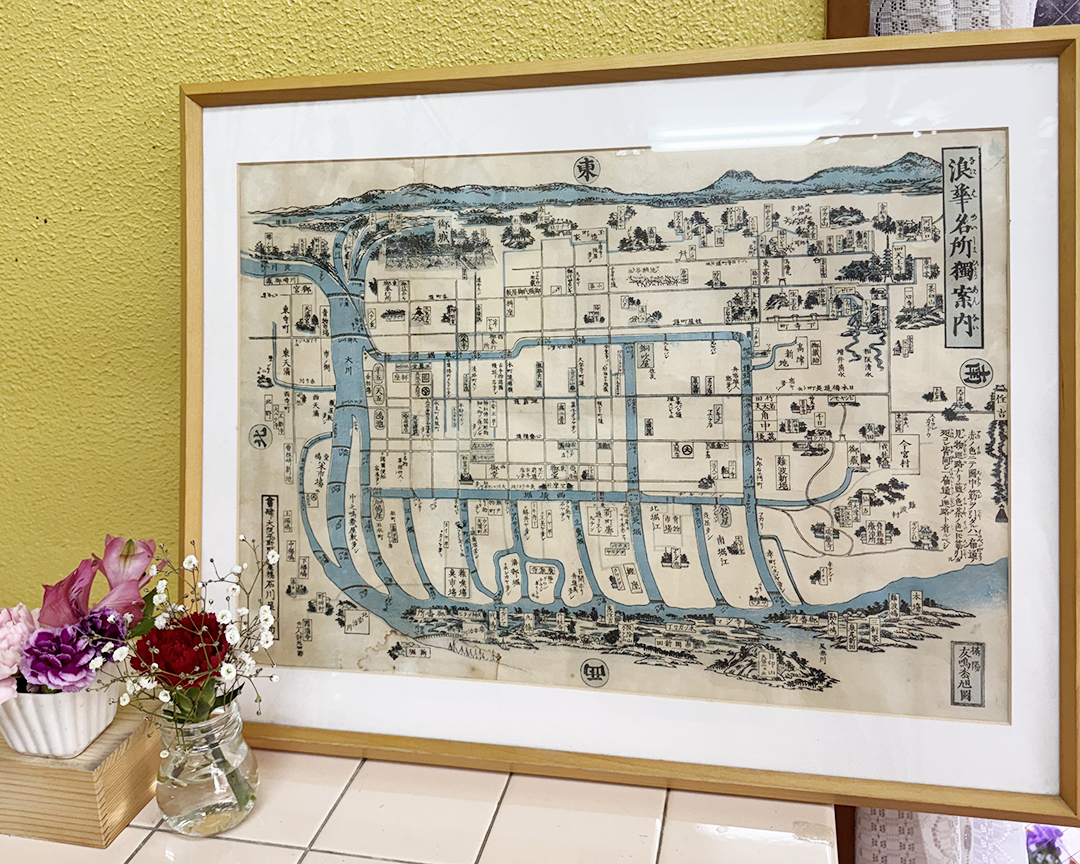

花をまとめてもらっているうちに、店内の額装された地図が気になった。その地図は、寺町を含めたこの辺り一帯の手書きの古地図だった。

「あぁ、それな。昔の地図やわ。昔は御堂筋なんか淀屋橋まで通ってなかったんやで。道幅なんて今でこそ40mくらいあるけど、昔は4∼5mくらいしかなかったで」

額装されている古地図には、ここ上町台地を含む船場、島之内、大阪の中心地が記されていた。

「この地図で言うとうちは生玉さんのふもとやからここら辺かな」

おじいさんは碁盤の目状の地図、生玉さんの絵の下を指さす。

地図の横にちょこんと添えられた花が気になった。

「この小さい花可愛いですね、生花ですか?」

「当たり前やん!うち花屋やで」

店前にパンジーが植えられていた。

売り物じゃない、根っこがある花。

寺町にある花屋さんの朝は早い。

休日は遠方からお墓参りに来る人のために、今日もおじいさんは店を開けている。

生きている時は誕生日を祝うのに、亡くなると命日が節目になるのはなんでだろう。

花束を抱えながらそんなことを思った。

歩くこと

<散歩中の男性>

源聖寺坂を降りていると、向かいからおじいさんが笑顔で挨拶をしてくれた。ちょっと勇気を出して話しかけてみた。

「こんにちは、今日はどちらまで?」

「毎日ここ上がってるんやわ。この坂を登って、そっから生玉さんの神社行って、神社の裏側を降りて、家まで帰るんやけどね」

「この坂の歩幅がいいね。ここ登るとき最初は石段がちょっと低いんやわ。徐々に上に行くほどに高さが違う。うまいこと作ってるよね。これって電車のとこに敷いてあった石でしょう?確かそない聞いたことある。昔、市電が走っていた時にね、石畳を電車に引いていたそれをこの坂に利用したって。石段の高さに少しずつ慣れていくようになってて、散歩するにはちょうどいいよね。まぁ若い人にはあんまり関係ないかもしれへんけど」

確かに石段の高さがふもとと頂上で違った。

「いつもこの時間にお散歩するんですか?」

「そうそう、結構坂道に高さがあるから上へ登るのにいい運動になるね。どれくらいの時期に作られてるものかわからんけど、歩くのにちょうどいい。石段を下から登っていって、ちょうど体が慣れた頃に石段の高さが少し高くなっていて。雨の日も滑りにくいし。お寺にずっと繋がっていく坂道、そういうところがこの坂のいいところやね」

そう言うと80代のおじいちゃんは、石段をひょいひょいと登った。

日々の暮らしの連続が、生きていくということ。

坂がきっかけで出会った人たちの、暮らしの断片を感じた。

Ⅳ.どこにもないもの

天王寺七坂自体は、ただの坂道。別に特別な何かがあるわけではない。

自転車で目的地までショートカットする人、掃除をする近所の人、通学する高校生、お参りに向かう初老の夫婦、犬と散歩をする人、神社のお坊さん、お茶屋のおばあちゃん、通りすがりの人たち。

存在は知っているけれど、特に気に留めるわけでは無い。そんな人が多いかもしれない。でもどの坂も、風情があって素敵な表情をしている。だから私は何も知らずに七坂に惹かれた。

目的のある場所をぎゅうぎゅうに詰め込みたくなるこの都会のなか、ひっそりとそこにあり続けることがいかに特別で、贅沢なことなんだろう。

何も無いのにそこにあり続けること、守り続けること。

それは人がつくる、町のいのち。

大阪府民ボランティアライター「想うライター」について

「想うライター」のメンバーは、大阪府に居住または通勤・通学している学生・社会人です。「想うベンチプロジェクト」のテーマ「いのちの循環」を軸に自分の興味・関心を起点にした企画を立て、プロの編集者のアドバイスやサポートを受けながら、取材・原稿制作を行っています。