「いのち」の色は何色ですか?と聞かれたら、なんと答えるだろう。

情熱的な“燃ゆるいのち”は赤い気がするし、生い茂る生命は緑で表されることが多いように思う。少なくとも私にとって「いのち」は色鮮やかなイメージだったし、もし「生命をテーマに何か描いてください」と言われたら、真っ先にカラフルな絵の具に手を伸ばすと思う。

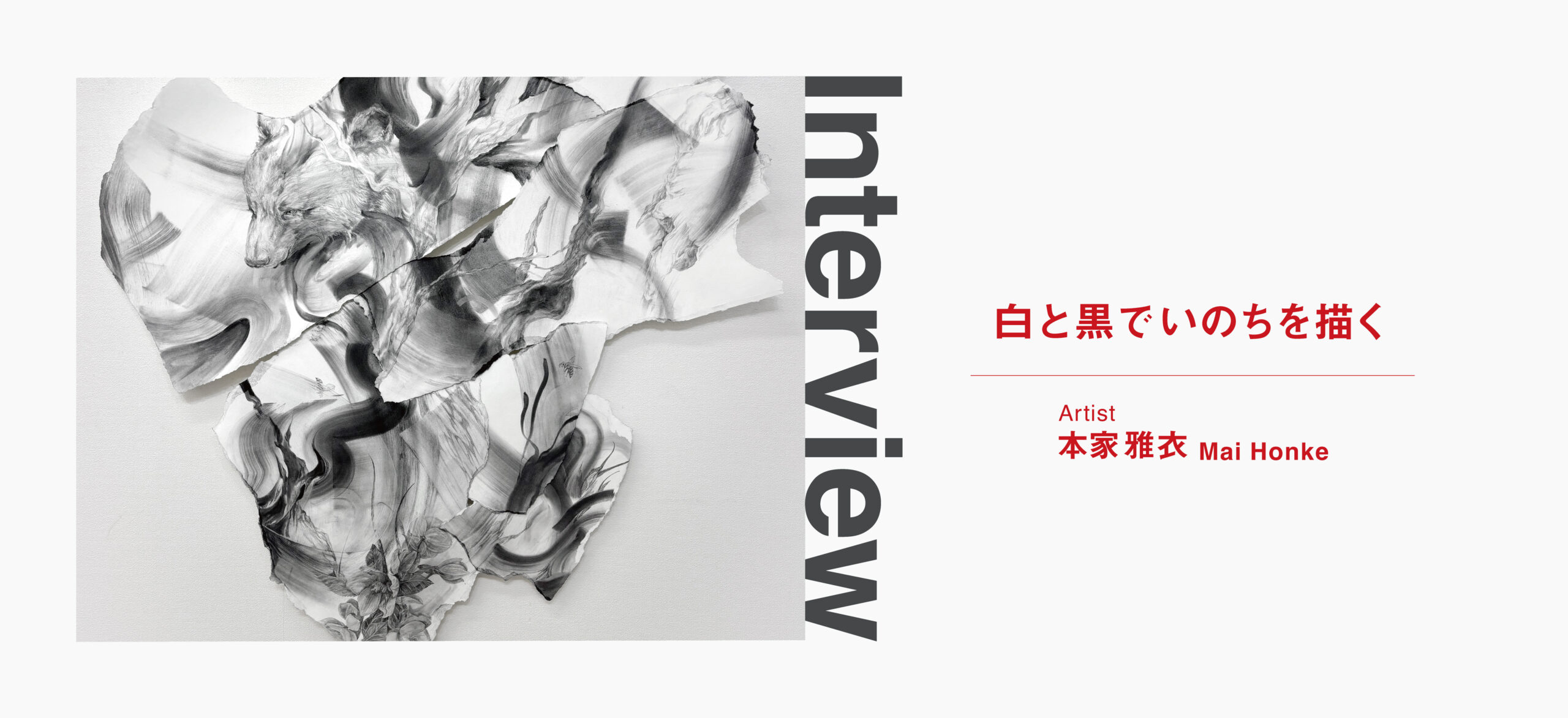

そんな「いのち」を、白と黒の世界で描き出す人物がいる。大阪府出身のアーティスト、本家雅衣さんだ。鉛筆や木炭を使って、動物や自然をモチーフに「巡る生命」を表現する。そんな彼女の作品を見て、私の中の「いのち」のイメージは確かに揺らいだ。今回、本家さんとお話しする機会をいただいた。生命が巡っていくこと、それを芸術で表現することは、どんな意味、そしてどんな色があるのだろう。

PROFILE: 本家 雅衣(ほんけ まい)

大阪府出身。京都市立芸術大学 美術学部を卒業し、同大学の大学院へ進学。この春、京都市立芸術大学大学院 美術研究科を修了。受賞歴に「京都烏丸六角アートプロジェクト展」入選(2024年)。グループ展「まぶたのうらがわ」京都市立芸術大学(沓掛)小ギャラリー(2021年・京都)、「FRAGILE」みうらじろうギャラリー(2024年・東京)、「名古屋栄三越にモンキーセンターがやってきた!」名古屋栄三越(2024年・愛知)、「OSAKA ART MARKET2024」グランフロント大阪(2024年・大阪)。個展「刹那のあかし」芝田町画廊(2024年・大阪)

シャチ、絵を描くこと、人との出会い

絵を描くことはずっと好きだったという本家さん。動物との出会いは、保育園の頃に見たシャチだった。かっこいい!美しい!と夢中になり、毎週動物園や水族館に通うようになった。

大学受験を機に、絵を描くことに向き合うことを決め、京都市立芸術大学に進学。様々な個性を持った人が集まるおもしろい場所だと語る。「ここに来ると、いろんな人がいるんですよ。良い意味でも悪い意味でも、すごい変な人たちが集まっているから、その中で自分はどうおるか?存在するか?とか、逆にいろんな人がいすぎるから、こういう考え方もあるのね……みたいな。しかも、皆がいろんな考えをぶつける場所で、作品に吐き出してるから、それを観て世界というか、物の見え方が大きく変わった感じがします」

「生きるだけじゃなくて死があって、無になるけど無にはならないというか」

芸術大学で動物を描き始めた本家さん。そんな中、いのちを描く姿勢を変化させる転機が訪れた。実家で一緒に暮らしていた愛犬が亡くなったのだ。「今まで生きてるものに対して関心を向けてきたんですけど、わんこが亡くなった時はじめて死を目にしたんですよ。身近に死があって、『あ、死ぬよな』と思って。当たり前なんですけど。その時に、なんとなく生きてるけど、どういうことなんやろう?と思って」

「わんことのお別れの前にも動物を描いてはいたんですけど、意識の違いがあって。死も含まれたんですよ、その瞬間から。生きるって、生きるだけじゃなくて死があって、土に還っていくじゃないですけど、無になるけど無にはならないというか。そこから循環していくような。それまでも生きてる姿を描いてはいたんですけど、そのことがあって、生きてるだけじゃない、生きるってことの美しい部分だけじゃない、グロテスクな部分も残酷な部分もちゃんと見ないといけないな、というのができたから、それが意識の違いになったのかも」

私にもよく似た経験がある。生まれた頃から一緒に過ごしていたジャーマンシェパードとの別れは小学校6年生の時に訪れた。犬の寿命は人間より短く、大型犬は人間の年齢の7倍の速度で歳を取るという。だんだん後ろ足が動かなくなって、ボール遊びの時間が短くなって、寝ている時間が長くなって……という変化は目で追っていたものの、実際に息を引き取った夜、目の前にいた大きくてあったかい友達の体から“いのち”とも“魂”とも呼ぶべきか分からない何かがスッと飛んで行ってしまったかのような、不思議な感覚になったのを覚えている。

身近な死をきっかけに本家さんが考えるようになったという「生きてるってどういうことなんやろう?」「私もじゃあ物体なのか」「何があったら“生きてる”ってことになるんやろう?」という問いは、その時に私が感じた問いと同じだ。生と死は表裏一体で、どちらか片方だけを経験することは出来ない。生と死を区切るものは、例えば心臓の拍動や体温など計測可能なものもあるし、それだけでは取りこぼしてしまうような“魂”や“想い”みたいな要素もある気がする。それに、生も死も、独りのいのちで完結させることはできない。

偶然が重なり合って存在する私たち、を取り巻くもの

「いのち、っていうか、一体、一個の命って、絶対一個じゃないじゃないですか。しかも周りの環境とか、いろんな偶然が重なり合って存在していて、絶対一人じゃ生きれない。そういう一体のまわりを取り巻く自分をつくり出してきた要素も、いのちの繋がりというか、大事にしたいなと思って。最近は木炭とかで流れをつくって、そこからモチーフを浮き上がらせるという描き方になってるんです。“流れ”にはこれというモチーフは無いけど、何か周りにあるよね、いろんな要素が繋がってこの一個のいのちをつくり出してるよね、みたいな」

本家さんの作品に見られる、木炭を使った線や流れの表現によって、作品の前に立つ人は画面全体に存在する“流れ”の狭間から動物を発見し、出会うかのような体験をすることになる。

「“モノ”として見せすぎない。抽象と具象をいい具合に混ぜたいなあと思っていて。全然描いてないところにも、観てくれる人がモチーフを見出してくれたりするんですよ。それがすごい面白くて。流れをつくってるところに、「ここに竜いません?」って言ってくれる人がいて。私は全然意識して描いてなかったし、考えたこともなかったんですけど、「波に見える」って言ってくれる人もいる。色んなものを勝手に見出してくれていて、それがすごい、私が理想としてたところやったから、良かったです」

絵の表現としての“流れ”を、作者さえ意図せぬ方向から第三者が名付ける。実際の生活でも、個人と個人(もちろん人間同士ではなく、動物とでも、植物とでも)の間には“流れ”が存在する。時には「家族」と呼ばれたり、「友情」と呼ばれたり、「消費するもの/されるもの」だったりする“流れ”を、第三者が意外な方向から言い当てるという状況は、本家さんの絵の外でも起こっている気がした。“流れ”や表現、関係性、意味、いろいろなものをはっきりと定義づけてしまうよりも、受け取り手に可能性をそっと広げておくこと。そんな想いのもとで、本家さんは色を使わずに「いのち」を描く。

いのちの受け取り手のあなたへ

「色って、もちろん伝わりやすいし、情報を視覚的に入れられるというのが第一にあるんですけど、私はあまり伝え過ぎたくなかったんです。私の作品のコンセプトには、人によって受け取り方が変わって欲しいというのがずっとあって。色を使うと、これはこうです!これは葉っぱです、犬です、というのが一瞬でパッとわかるんですけど、白黒って、一瞬何を描いてるかがわからへん。一瞬考える。その間が結構心地いいというか。生命、いのちって、いろんな形があると思うし、観てもらう人によって、どう感じ取られるかはそれぞれでいい。怖いものかもしれないし、美しいって思ってくれるかもしれないし。いろんな受け取り手を増やしたかったんですよね」

分からないものも、理解できないものもそのままに、その人に(さらに言えば、その「いのち」に)見える世界として等しく存在する。しかしそれは寂しいことではなく、明らかに何かを与え合ったり、交わったりすることがなくても、同じ空の下、地に根を張る生命として、必ずどこかで影響を与えあっていて、何一つ欠けることなく世界を構成している。本家さんの作品や言葉から、そんな世界観を覗き見ることができた。

外に出て、風が頬を撫でる時、その風はどこか遠くで雲を運んだり、花粉を飛ばしたり、長い旅路を経て今わたしを揺らしているのだ。そんな一瞬一瞬を逃すまいとして目を開くと、世界は驚きに満ちているに違いない。

大阪府民ボランティアライター「想うライター」について

「想うライター」のメンバーは、大阪府に居住または通勤・通学している学生・社会人です。「想うベンチプロジェクト」のテーマ「いのちの循環」を軸に自分の興味・関心を起点にした企画を立て、プロの編集者のアドバイスやサポートを受けながら、取材・原稿制作を行っています。