母7年目、日々悩む

私は6歳と3歳、2人の子どもを育てている母親です。普段パートで働きながら、日々バタバタと子育てに奮闘しています。

夫も私も両親が遠方に住んでいて、なかなか頼れる人が近くにいません。平日はほぼワンオペ育児状態。正直なところ体力に自信がないので、毎日クタクタになりながらも「今日も無事に1日が終わった!よくやった!」と自分を労うようにしています。

そんな感じで日々を過ごすことにいっぱいいっぱいなのですが、やっぱり子どもに幸せな人生を送ってほしいなあと思うわけです。親心ってやつです。

で、幸せって何かと考えると、「自分が生きたいように生きられる」ことなのかなと。

「私」部分と「母親」部分の相談

子どもの主体性を活かしたいと思ったのは、この先の時代がどんどん変わっていくんだろうなと感じたからです。昔みたいに「みんなと同じ道を進めば安心」という時代ではなく、自分で考えて選択していく力が必要になってきていると実感しています。

子どもたちが大人になる頃には、AIがもっと発達して仕事の形も変わっているだろうし、私たちが想像もしていない職業が出てくるかもしれない。多様性への認識がさらに深化して、「幸せ」の価値観ももっと人それぞれ違っていく。そんな時代に「周りに流されて生きる」のではなく、「自分がやりたいことは何か」を考え、それに向かって進んでいける子に育ってほしいです。

なので、今のうちから、自分で自分のことを決めて行動する経験を日々していってほしいと思っています。でもそれって親の忍耐力がなかなか問われます。

例えば、夕方公園で遊んでいてそろそろ家に帰りたい。でも子どもたちはまだまだ遊びに夢中で「そろそろ帰ろうー」「あと5分で帰ろうー」と言っても「まだ遊ぶ!」といっこうに帰ろうとしない。ここで自分の中の「私」部分と「母親」部分の相談が始まります。

「暗くなってきたし、友だちはもう帰っているし、何より寒い〜。お腹もすいてきた……家事もやることいろいろあるし、今日もワンオペだし、寝る時間遅くしたくない…とにかくもう帰りたい!」

「いや〜まだ遊ぶと宣言しているし、何より楽しそうだし、ここでブチッと切り上げるのはどうかな〜。たくさん動いているし、満足して夜もぐっすり寝てくれそうだし、子どもたちの意思を尊重してもう少し遊ばせてもいいんじゃないかな」

「そもそも強行で遊びを切り上げるほど、もうその気力体力ないんだよな〜。まだ家事があるから体力残しておきたいし。でも公園にいたままでも結局気力体力削られるんだよなあ……」

(まだまだ相談は続く…)

もちろん子どもたちは大切だけれど、自分のことも大切にしたい。子どものためなら頑張れるけれど、まだまだ続く子育て期間、しんどくなりすぎず、我慢しすぎず、持続可能な子育てをしていきたい。何よりせっかくだから子育てを楽しみたい。

子どもの意思を尊重して主体性を活かしながら、親も自分自身を大切にできる、子どもとの向き合い方を考えてみたいと思います。

子どもと向き合う5つの視点

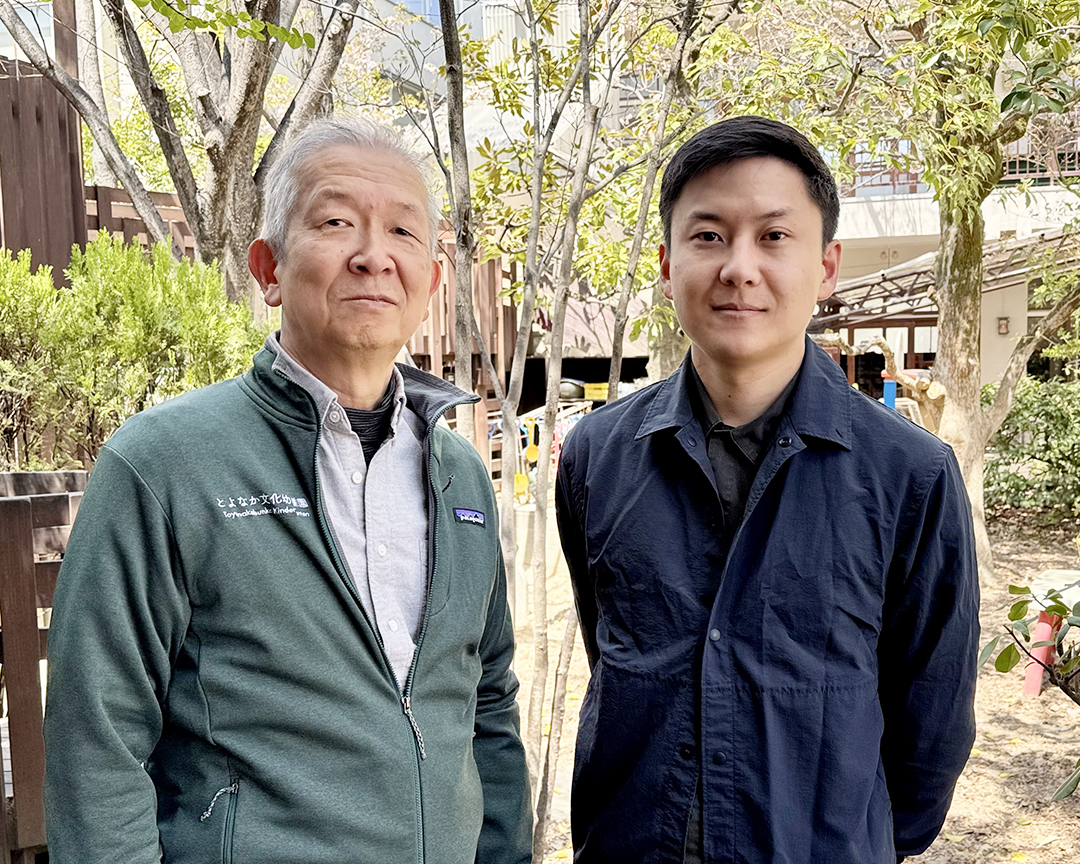

今回、子どもの主体性を大切にし、自然教育に重点を置いた教育を実践している、とよなか文化幼稚園(大阪府豊中市)の理事長、松田総平さんにお話を伺いました。

とよなか文化幼稚園では、「森のようちえん」と呼ばれる活動を行っています。「森のようちえん」とは、自然体験を基軸にしたプログラムのことで、北欧諸国が発祥ですが、日本各地にも広がっています。とよなか文化幼稚園では、2歳児から5歳児までが、週に1回程度、自然環境が豊かな公園や自園のキャンプ場(兵庫県三田市)に出かけ、「好奇心を揺さぶり、感性を培う」ことを理念とし、「森のようちえん」の活動を実施しています。また、園庭や園舎の内部にも四季を通じて、自然を感じることができる工夫がたくさんあります。

保育室にも「家具の森」と名付けられた屋内大型遊具兼家具があります。これは、入り組んだ構造になっており、狭い通路を右に左に、上に下にと身体を動かさなければ簡単には前に進めません。その複雑な構造が、子どもたちの好奇心や探求心、挑戦する力を育んでいるように感じました。

① 「主体的な教育の難しさ」について

松田さん:近年、文部科学省では「主体的・対話的で深い学び」を重視しています。しかし、小学校以上には、さまざまな環境で育った子どもがいるにもかかわらず、年齢で一律に区分しており、教科別・学年別のプログラムを実施しているため、主体性を育むのが難しい現状にあると言われています。これは、明治時代から続く画一的な教育の枠組みが根強く残っているためです。

― 私自身も小さいころから、画一的な教育を受けてきたため、それ以外のやり方にピンとこない部分があります。子どもの頃、主体的に何かをやったという記憶があまりなく、ただ「大人が求める良い子」でいればいいと思っていたように思います。こうした環境では、子どもの可能性を狭めてしまうのではないかと感じます。

②「 困難を乗り越える、それを見守ること」について

― 私の子どもは発表会などの行事が苦手で、直前になって「行きたくない」と言うことがよくあります。私自身も積極的なタイプではなかったので気持ちはわかるのですが、親としては乗り越えてほしいとも思います。

松田さん: 苦手な子どもにとっては、みんなと同じことを求められる場面が辛いこともありますよね。同じ経験をしても、子どもによって受け取り方や成長の仕方がまったく違います。

私も学生時代、保育園でアルバイトをしていたとき、こんな経験がありました。大型遊具に登って遊ぶ子どもたちの中で、高いところが苦手で、どうしても登れない女の子がいました。しかし「それができないと夏のキャンプに行けないよ(今の私なら、このような事は絶対に言わないと思います)」と伝えると、その子は少しずつ挑戦し、泣きながらも頑張って頂上まで登りました。数日後、私を呼ぶ声が後ろから聞こえたので、ふと振り向くと、その女の子は笑顔で遊具の頂上に立っていたのです。

子どもが困難を乗り越える瞬間は、大人がどれだけ見守り、適切なサポートができるかにかかっています。しかし、それぞれの子どもの特性を見極めるのは簡単ではなく、長年子どもと接していても難しいと感じます。子どもを観察し、子どもと触れ合い、子どもと何気ない対話を重ねながら、少しずつ理解を深めていくことがとても大切だと思っています。

③ 「選択と子ども自身の責任」について

松田さん: 自分で自分のことを決める経験が大切だと思っています。自分で決めたことには、自分に責任が生まれます。例えば忘れ物をしても、なんでも親のせいにするのではなく、自分のことを自分で決める習慣が、自分の責任感を育てるのです。

―うちの子は、選ぶ場面でなかなか決められないことがあります。どちらを選んでも「いいね!」と言うように気をつけていますが、もしかすると、無意識に大人の意図を感じ取っているのかもしれません。

松田さん: 選ぶ場面では、できるだけ子どもを見守るだけにとどめ、声かけを最小限にすることが重要です。迷いが多い子どもには、選択肢をいくつかに絞るという方法も有効でしょうね。黙って横に座るのもいいかもしれません。私も時々そうします。

④ 「自然と触れ合うことの意義」について

松田さん: 自然と人工物の大きな違いは「変化のスピード」です。昨日と同じ自然はありません。自然が多い環境の中にいると、子どもたちは毎日新しい発見をします。この限られた子どもとしての時間の中で、可能な限りさまざまなものに出会い、そして五感で触れてほしいと思っています。

また、自然には人間がコントロールできないものがたくさんあります。台風や雷など、怖いと感じることもありますが、それらを通じて「人間はすべてを支配できるわけでもないし、支配するものでもない。自然によって生かされている自分を知る。」ということを感じて欲しいと願っています。これは、自然に対する畏敬の念を持つことにもつながるでしょう。

さらに、自然の中では、誰かが意図して用意したものはなく、子ども自身が主体的に遊び方を決める経験ができます。

⑤ 「レジリエンス(回復力)の重要性」について

― 主体性を重視した教育では、子どもがわがままにならないか心配です。

松田さん: 子どもがどのような選択をしたとしても、その結果についてサポートすることが重要です。親御さんからは「忍耐や見守る覚悟が必要ですね」とよく言われます。確かに大人は大変です。でも、その結果、子どもの主体性や「レジリエンス」が育つと思えば、未来への投資として頑張れるのではないでしょうか?

「レジリエンス(resilience)」は、直訳すれば「困難から立ち直る力」。もう少しやさしく言えば、「心のしなやかさ」や「へこんでも、また立ち上がれる力」と言えるでしょう。

たとえば、友だちとけんかして泣いてしまった。でも、時間がたってから自分から「ごめんね」と言えた。あるいは、何度も失敗しながら挑戦し続けたことが、ある日ふとできるようになった。そんな日々の小さな経験こそが、レジリエンスを育てていきます。

ある日、森のようちえんで、小雨の中を散歩に出かけました。最初は「濡れたくない」「寒そう…」と不安そうだった子どもたち。でも、レインコートを着て一歩外に出ると、葉っぱの上のしずくがキラキラ光っているのを見つけたり、ぬかるみにできた足跡に夢中になったり。最初はいやだったことが、いつの間にか「たのしい!」「もっとやりたい!」に変わっていきました。

この“気持ちが動く瞬間”こそ、レジリエンスが育つときです。そしてそれは、やがて“生きる力”へとつながっていきます。

― こうした経験を通じて、子どもたちは失敗しながらも自ら考え、成長していくのですね。

松田さん: そうです。私たち大人がすべきことは、色々なものから子どもを必要以上に守ることではありません。適度な困難と出会い、それを自分の力で乗り越える経験を保障すること。そうした環境の中でこそ、子どもたちは柔らかな心と、しなやかでたくましいレジリエンスを育んでいくのです。

―子どもの力を信じ、見守ること。簡単ではありませんが、意識していきたいですね。

実践してみた!

6歳の子がとある習いごとをやってみたい!と言いだしました。これは実践のチャンス!

さっそく体験に行ってみました。その後、申し込みして意思確認のため、「この習いごとこれからも続けてみる?」と聞いたところ、

「うーん、悩む〜……」

「(ここは子ども自身に決断してもらって責任感も持ってほしい…!)じゃあ明日また聞くからちょっと考えてみてー」

翌日「習いごとどうする?とりあえずやってみてまた考えてもいいんだよ」

「うーん、悩む〜……」

「……(決められない気持ちもわかるけどこれっていつまで待つ……?)」

結局始めてみることになりましたが、子ども自身が自分で決めたことと思ってくれているかはわかりません……。

今回、子どもの主体性を育むことについてお話を聞けてとても有意義でした。しかし実践となるとなかなか思うようにいかないし、本当にそれでよかったのか?と自問自答していまいます。

とはいえ、私と子どもたちは別の人格をもっている別々の人間だし、まわりの子どもとも違う人間。子どもと日々言葉を交わしたり、様子をよく観察したりして1人の人間として尊重しながら向き合い続けていくしかないのかなと思います。

また、子どもとともに意識して自然に触れたり観察していきたいと思いました。森が身近にある環境ではないけれど、近くの公園や草花、虫や生き物、天候など自分も楽しみながら変化に気づけるようアンテナを張っていきたいです。

とよなか文化幼稚園(学校法人豊中松田学園)

〒560-0011 大阪府豊中市上野西2-1-18

TEL:06-6852-5050

https://www.toyonakabunka.ed.jp

https://note.com/matsuda_ekids

大阪府民ボランティアライター「想うライター」について

「想うライター」のメンバーは、大阪府に居住または通勤・通学している学生・社会人です。「想うベンチプロジェクト」のテーマ「いのちの循環」を軸に自分の興味・関心を起点にした企画を立て、プロの編集者のアドバイスやサポートを受けながら、取材・原稿制作を行っています。