幼少期から物語が好きだった。

本を読むのが好きだった。学校の休み時間、寝る前、休日、時間があれば本を読んでいた。

中学に入り、舞台に足を運ぶようになった。

高校に入り、映画を見るようになった。

どんな媒体であっても、そこにある物語に触れることが好きなのだと大学生の頃に気がついた。

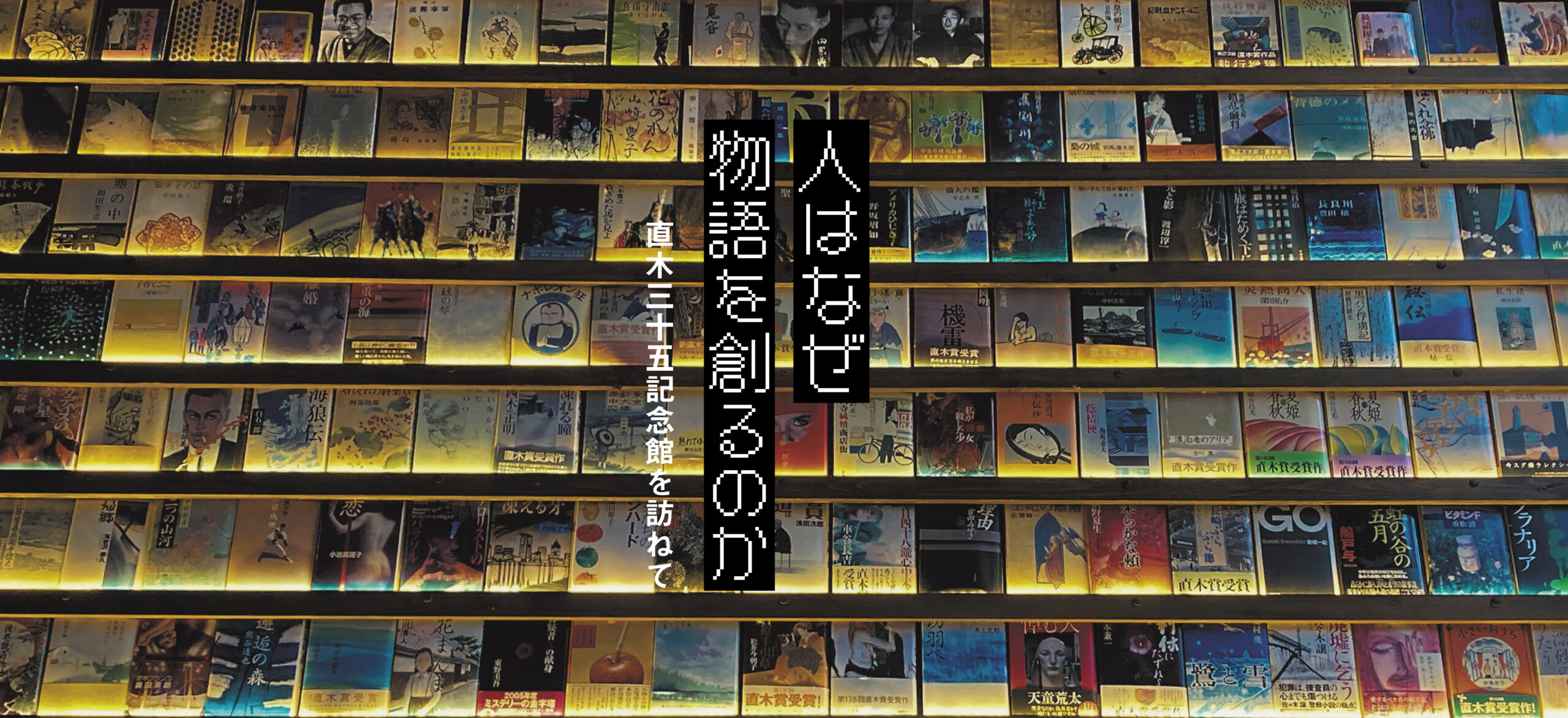

人はなぜ物語を創るのか。

私はそこに着目している。

“生まれる”という動詞を聞いて、文字通りの生命が生まれるということ以外であれば、真っ先に“物語がうまれる”という言葉を思い浮かべる。

生命を紡ぐのは、人間もまた動物であるという証のひとつ、生物としての本能であるとも言えるだろう。

しかし、物語を書く羊がいるだろうか。魚の中に劇作家はいるのだろうか。

私は、私の“なぜ”を解決するために、「直木賞」の名で有名な作家、直木三十五記念館へと赴いた。

子供達や親子の姿が見受けられる

人情と貧乏

最寄りの谷町六丁目で降りて徒歩5分ほど、いかにも町屋といったお洒落な建物の中にそれはある。私は大阪で生まれ大阪で育ってきたが、直木三十五記念館なるものが大阪にあるということを今日の今日まで知らなかった。

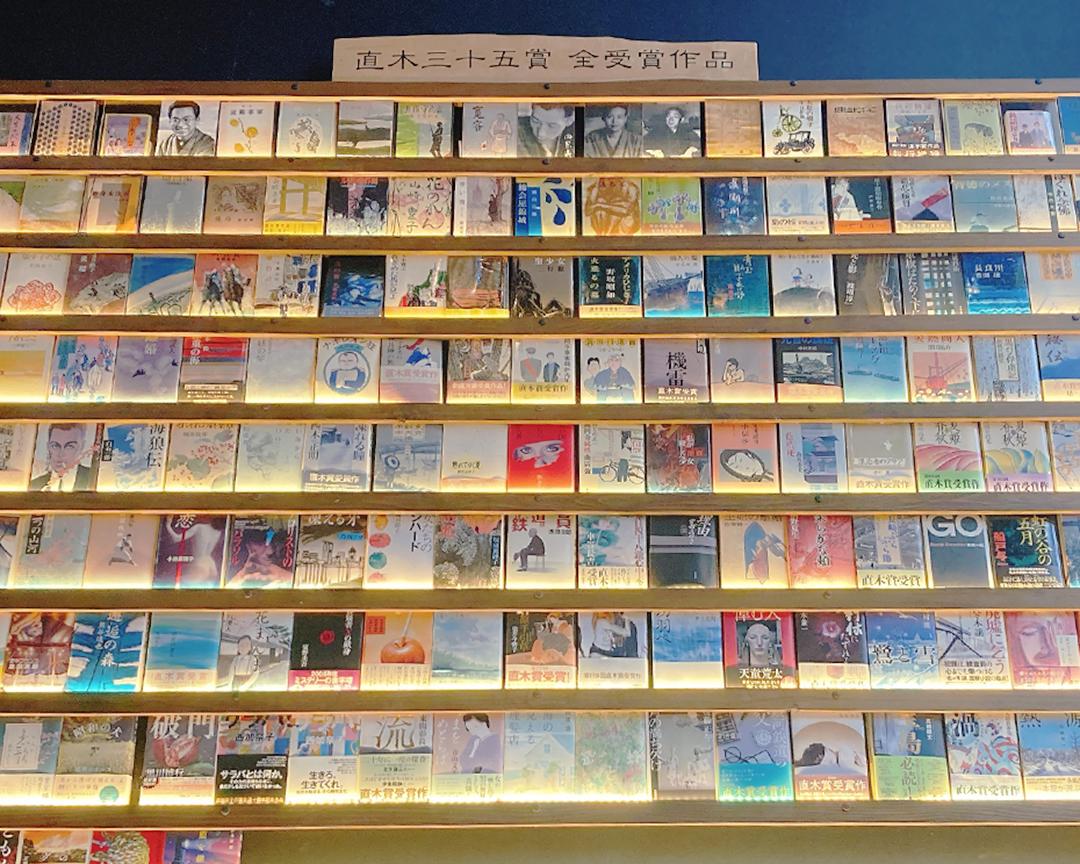

お洒落なその建物に入ると目に入ってくるのが、壁一面に飾られた、これまで直木賞を受賞した本たち。

錚々たる顔ぶれの作家たちの初期作がずらりと並ぶ。

あの人もこの人も直木賞を受賞していたのかと、本好きにはたまらない壁である。

階段をのぼり直木三十五記念館に入ると、そこは直木三十五の部屋をイメージした和室が広がっていた。

そもそも芥川賞に名を冠せることになった芥川龍之介は、『羅生門』や『鼻』を教科書で読んだことがあるという理由で知名度が圧倒的に高いのに対し、直木三十五の作品を読んだことがある人はどのくらい居るのだろう。かく言う私も本を読むことがたいそう好きな方だが、恥ずかしながら直木三十五の作品をひとつも読んだことがない。正直、大阪の人だということも知らなかった。大阪出身の作家と聞くと、川端康成、織田作之助から東野圭吾、貴志祐介に至るまで様々思い浮かぶが不思議とそこに直木三十五という有名作家を思い浮かべることは無かった。

直木三十五記念館はこぢんまりとした一室ながら、彼の生涯、生き様、生前の持ち物や家具に至るまで知ることが出来た。

彼の生涯を辿っていく中で、私があまり大阪出身の作家と聞いてピンと来なかった理由がわかる。

単純な理由で、大学入学後、上京していたからである。直木三十五自身、自分は東京の作家なのか大阪の作家なのかしばし思案することがあるといった旨のことを生前残していた。その辺を読みたくば是非、直木三十五記念館を尋ねてみて欲しい。

記念館の座敷に寝転がり、人はなぜ物語を生むのか考える。

直木三十五は寝転がりながら書くことが多かったと言われていたことから、座敷を記念館に取り入れたそうだ。直木三十五がそうしていたであろうように、寝転がって天井を見つめる。

静かで、落ち着く日本家屋の佇まい。

かつての部屋もこんなだったのだろうか。

なかなかに波乱万丈かつ我儘放題に生きた三十五が物語を書いていた理由のひとつは、金が必要だったからというのは間違いないと思う。「芸術は短く 貧乏は長し」のセリフにあるように、生まれもそれほど裕福では無く、色んなビジネスに着手するも赤の多い、借金取りたてに追われる毎日だったようだ。

では、本当に金のためだけであるならば、彼の父がそうだったように古着屋にでもなれば良かったのだ。

そういう道も少なくともあったのでは無いだろうか。古着を売る、その方がよっぽど簡単なように思える。

直木三十五は大阪の街、大阪の商人を愛し尊敬していたようである。大阪の商人というのは言われているほど金にケチなたちではなく、人情味のある温かな人達のことを指すのだと生前話していたそうだ。

確かに、私は大阪に生まれて大阪で生きてきた中で、人が冷たいとは一度も感じたことがない。

環境が違っても、性格が違っても、そこには会話があり笑いがあり、お互いを知ろうと歩み寄る姿勢があった。私が本を読むのが大好きだった小学生の頃からひしひしと感じていたことである。

なぜ人は物語を創るのか

ならば改めて考える、なぜ人は物語を創るのか。

それは喧騒から逃れ、孤独を癒すためでは無いだろうか。

直木三十五が小説を書き出した頃は、様々な赤字により借金取りに追われていた時期だったに違いない。借金取りに見つかりにくくする為に、間口が狭く入り組んだ場所に家を構えたそうだ。借金を返さなければならない、妻子を養う必要がある。様々な現実からひとり、座敷に横たわり、時代も背景も当時とは違う物語の世界にのめり込んだのは金の為でありながらも、その現実からそっと離れたかったからだと思う。

書いたように、大阪は温かい街である。

会話があり、情が溢れている。

芥川賞が純文学に与えられるのに対し、直木賞は大衆文学に与えられるという点において大きく異なる。彼の作品を大衆文学たらしめた要素のひとつに、直木三十五が大阪出身だったということが挙げられると私は考える。

喧騒から逃れ、孤独を癒すというのは一見矛盾する行為に見え、あながちそうでは無いのだと思う。

いくら性格が大胆不敵で溌剌としていても、生きていれば現実を疎ましく感じる時はあるだろう。

そんな時、そこから逃れられる場所があるということ、人情味を感じさせる登場人物たちとの交流は、人を安心させるに違いない。

直木三十五記念館

開館時間/11:00~17:00

休館日/毎週水曜日・年末年始等

入場料/500円(中学生以下無料)

スペースレンタル/応相談

アクセス/大阪市中央区谷町6丁目5ー26

複合文化施設「萌」2階水曜日・年末年始等

大阪府民ボランティアライター「想うライター」について

「想うライター」のメンバーは、大阪府に居住または通勤・通学している学生・社会人です。「想うベンチプロジェクト」のテーマ「いのちの循環」を軸に自分の興味・関心を起点にした企画を立て、プロの編集者のアドバイスやサポートを受けながら、取材・原稿制作を行っています。