大阪市淀川区にある十三という町で暮らすようになって約5年。飲み屋が多いごみごみした町という印象があったけど、住んでみるとそう悪くない。ただまだ「十三、大好き!」という域には達していない。

この先、しばらく住み続けるであろう十三を好きになるには、十三を知るところから。町を注意深く観察してみようと思う。

飲み屋だけでなく、アートが充実しているらしい

結婚を機に十三に引っ越してきたのは2020年の2月。

結婚相手が住むマンションがあったから、という理由で移ってきただけ。自分が好んで選んだ町ではない。

それまで一人暮らししていたのは、私好みの手作りメニューが食べられるカフェや、おしゃれなパン屋さん、自家焙煎のコーヒーショップがいっぱい。大阪の中心地にアクセスがいいけど、比較的のどかで治安もよく、気に入り過ぎて15年住み続けた。だから「おしゃれでのどか」と真逆のイメージがある十三になじめるのか、自信がなかった。

でも暮らしてみると、梅田から阪急電車に乗って3分という立地にも関わらず下町ムードが濃厚。飲食店はチェーン店と同じくらい個人店もあって、接客があたたかい気がする。

何より驚いたのは、秋に大規模なアートイベントが開催されていること。

そういえば十三は、若かりし頃、好きなバンドのライブを見るため足しげく通ったライブハウス『十三ファンダンゴ』があった町(現在は堺市に移転)。映画好きなら知らない人はいないミニシアター『第七藝術劇場』もある。

コロナ禍には、淀川区役所のすぐそばに医療従事者への敬意をテーマに、壁画が描かれた。調べてみると、淀川区在住のアーティストBAKIBAKI氏と、壁画制作会社WALLSHAREが運営する非営利プロジェクト『淀壁』の一環で、「大阪・淀川エリアを壁画の聖地にしよう」という目的のもと、大阪・関西万博に向けて2025年まで続くプロジェクトだそうだ。

意外にもアートが充実している十三。年に1度開催されているアートイベント『十三アートフェス』に行ってみた。

作品を鑑賞するだけじゃない、交流が生まれる『十三アートフェス』

『十三アートフェス』は公募で集めたアート作品を十三界隈のショップや施設に展示し、アート巡りをすることで、十三の新たな魅力が発見できるイベント。

本格的に開催されるようになったのは2021年。毎年11月後半に9日間開催されている。

回を重ねるごとに参加店舗が増え、2024年は約70カ所でアートを展示。公募で集めた作品をどこで展示するのか、そのマッチングを主催団体である『淀川アートネット』が行っている。なかなか大変そう……。

参加している飲食店のうちいくつかはフェス限定メニューを出している。ただ気になる作品を鑑賞するのではなく、アートをきっかけに町を回遊するのが『十三アートフェス』の醍醐味のようだ。

私が『十三アートフェス』に参加して感じたのは、十三民の人懐っこさ。全部の店がそうではないけれど、店で飲食をしているとき、気付くと店主、スタッフ、その場に居合わせたお客さんみんなでしゃべっている。

とあるお店で隣の席に座っていた中年男性には「なんかアートフェス?チラシ持って歩いてる人たくさんおるけど、十三ってそんなおもろいか?」と聞かれたり、「今日からアートフェスなんやな。ここ何軒目?」と話しかけられたり。

はたまたさっき会った人にまた別の場所でばったり会って「あらあら、先ほどはどうも」なんて会話している。『十三アートフェス』でのアート鑑賞は、人との交流が生まれるものだった。

そんな『十三アートフェス』の裏側をもっと知りたくて、主催団体である『淀川アートネット』の代表の方に会いに行った。

『十三アートフェス』を通じて町が変化

『十三アートフェス』を主催しているNPO法人『淀川アートネット』の代表で、淀川区で生まれ育った牟田麻希さん。阪急京都線の線路沿いにある『CAFÉ YUTTE(カフェ ユッテ)』の店長でもある。

「みんなに仲良く手を結んできてもらいたい」という想いを込めて【結う手】=【Yutte(ユッテ)】と名付けたそう。素敵な由来……。

そんな『CAFÉ YUTTE』の牟田さんが『淀川アートネット』の代表になった経緯、『十三アートフェス』への想いなどを聞いた。

牟田さんが『淀川アートネット』に参加し、痛感したのは地域活動のむずかしさ。「精力的に活動はしているけれど、都会である十三は町の人がみんな自分のことで忙しい。地域や社会のために動ける人を見つけて仲間になってもらうことは難しい」というのが、これまでの牟田さんの肌感覚だったそう。「私は逆で、自分が好きなものを食べて買って出かけて……自分のためだけの人生は退屈だと思ってしまうタイプ。もっと社会がよくなるといいなと思っていました。こう言うと慈善活動家のように捉えられがちだけど、いろんな方向の目線を持ちたいと思う性格なだけ。『CAFÉYUTTE』では、新しく何かを始めたいという気持ちのきっかけ作りをしたいと考えていて、レンタル料などはとらず場所を貸し出して、いろんなレッスンをしています」。

『CAFÉ YUTTE』は編み物教室・ウクレレ教室・つきいち朝体操・クラフトバンド工作、英語カフェなど、多彩なレッスンを定期的に開催。参加費は500円~とお手頃なものが多く、なかにはカフェで1オーダーすれば参加費無料のレッスンも。ふだんの営業中も、牟田さん、スタッフさん、お客さんが楽しそうにおしゃべりしていて、笑い声に満ちている。

牟田さんが代表になった2021年に、しばらく休止していた『十三アートフェス』が復活。これまで年に1回ペースで開催され、規模がどんどん大きくなってきている。協力店を自ら新規開拓しなくても、フェスに賛同し、協力してくれるお店、アーティストがいて、作品を公募するアーティストは無条件で受け入れているが、数が増えてきているので、そろそろ先着順にするなど、なんらかのルールを作らねばいけないところまで認知されていると言う。

「少しずつですが、町の活動をジブンゴトとして考えてくれる人が増えている実感があるんです」と牟田さん。「CAFÉ YUTTEと十三アートフェスがいい意味で共依存になってきているというか、お互いがパラサイトしているというか……。町のしなやかさがあって、その受け皿としてYUTTEがある感覚」

確かに『十三アートフェス』を巡っているとき、『CAFÉ YUTTE』に立ち寄ると、駅から遠いにも関わらず、たくさんの人であふれ、みんながフェスに関する情報交換をしていた。まるで『十三アートフェス』の受付場所であるかのように。

それでも牟田さんは「自分が町を“変えられる”とは思っていない。自信はない。ただこの4年で“変わってきた”と確実に感じています」と手ごたえを感じている様子。

「十三アートフェスによって、今までウィークポイントだと思っていた文化的な部分が十三の町になじんできた。コロナ禍にはじまった壁画プロジェクト『淀壁』の存在も大きいし、十三にある老舗キャバレー『グランドサロン十三』の社長が淀川アートネットに理事として参加してくれるようになって、町の活動を発信する場所として貢献してもらえるようになったのも大きな変化。『淀壁』がスタートしたのも、『グランドサロン十三』の社長と協力関係が築けたのも、偶然にも私が淀川アートネットの代表に就任したのと同じころ。場所の流れ、私たちの活動が相互の働きで変わっていっていると感じている」と話してくれた。

ここで私はハッとした。私が十三に引っ越してきたのが2020年。ちょうど十三が変わりはじめた時期に立ち会えたことに、縁を感じてしまう。

十三という町をもっとよく知りたいと『十三アートフェス』に出かけ、主催団体の代表である牟田さんにインタビューを行った。「十三は飲み屋だけじゃない!アートがあって、あたたかい交流があって、変化もしている成長途中の町なんだ」と知ったが、長所を列挙して満足するのではなく、私自身が自然と町になじんでいけば、それで充分だな、そう感じられた。

~おまけ~ 【十三をテーマにした、私の写真日記】

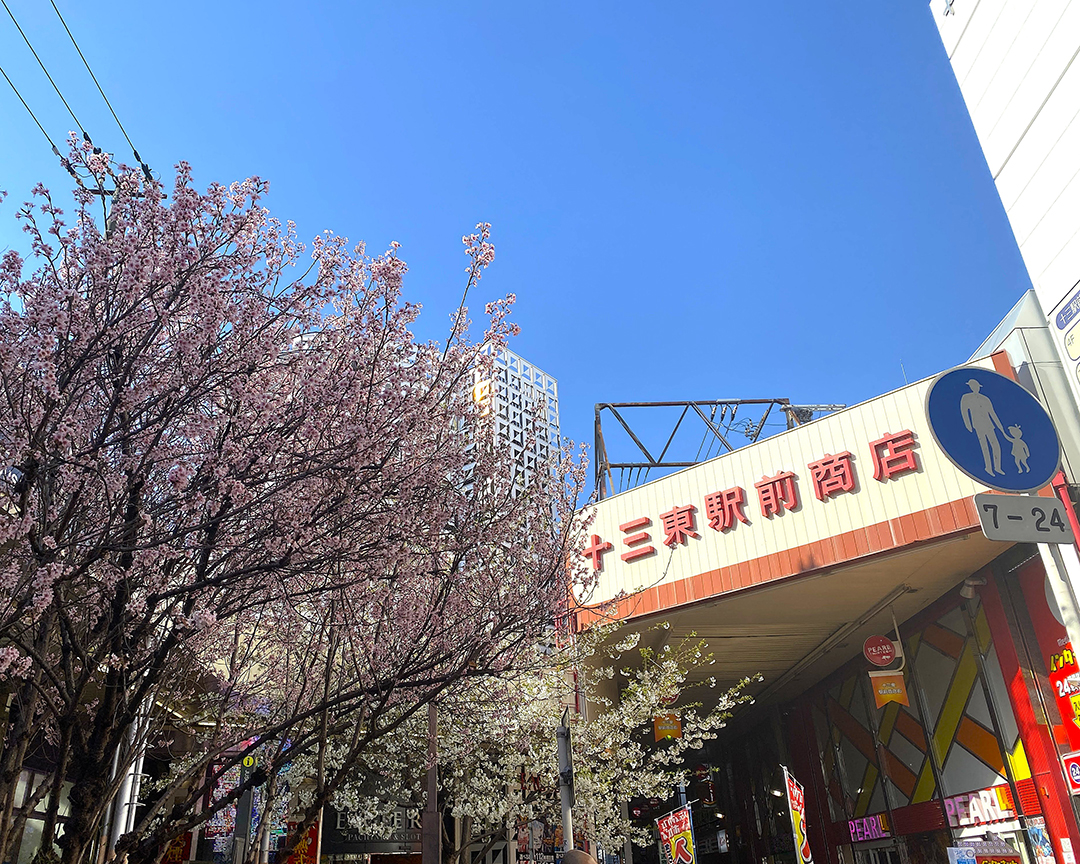

「桜もどきのアーモンド」

春になると十三駅の東改札前には濃いピンクの花が咲く。「桜に見えるけど、実はアーモンドの花だ」と、町の広報誌で紹介されていた。

そしてそのアーモンドの木の隣にあるのが、桜の木。アーモンドの花が咲いた少し後に薄紅色の桜が咲く。濃淡2色のピンクの花が同時に咲く期間は短いので、その儚さもいいなと、通りがかるたびに眺めている。

「一番好きな淀川河川敷」

十三といえば淀川。河川敷の散歩が好きだ。

川の向こうは梅田。高層ビルがたくさん。でも河川敷はのどかで、大都会がすぐ目の前なのに下町という十三らしさを体感できる場所でもあると思う。

淀川散歩の好きなところは、飛行機が見られること。十三から西中島方面に向かって歩いていると、頻繁に飛行機が頭上を飛んでいく。空港がない奈良生まれ奈良育ちだからか、大人になった今でも飛行機が近いというだけでワクワクしてしまう。

「黒にゃん」

十三には地域猫がたくさんいる。勝手に名前をつけて眺めている。いつもお地蔵様の近くにいる黒にゃんは、「ミャーミャー」という鳴き声がかわいい。夕方になると自転車に乗ってやってくる女性にごはんをもらっている。駐車場によくいるシャムちゃんは、スナックのママにご飯をもらっている。地域猫が町に育てられている様子が垣間見える。

「十三の氏神さま」

十三の氏神さまがいる神津神社。牟田さんいわく「毎日、お参りに行ってる人もけっこういるみたい」。

私も初詣に行ったり、お炊き上げの日に家にあるお守りを納めに行ったり、えべっさんの時期にお参りしたり。公園が隣接していて、夏祭りやマルシェなども行われている。お昼どきは公園のベンチでお弁当を食べている人がいて、いつだってのどかな風景が広がっている。

大阪府民ボランティアライター「想うライター」について

「想うライター」のメンバーは、大阪府に居住または通勤・通学している学生・社会人です。「想うベンチプロジェクト」のテーマ「いのちの循環」を軸に自分の興味・関心を起点にした企画を立て、プロの編集者のアドバイスやサポートを受けながら、取材・原稿制作を行っています。