古着の『靴』を眺めていると、傾いたヒールや靴紐の汚れから、どんな人が履き、何を気に入り買ったのか疑問に感じる。

ほとんどの人間に欠かせない『靴』は、買う時や家を出る時に選んだ理由、何も考えず手に取っただけなど、きっとその人の片鱗が見え隠れするはず。

人間の最下部にいる物体に、そんなぼんやりした想いを巡らせてみるのも面白い。

ほとんどの人間が関わりを持つ『仕事』から、『靴』を選んだ人の背景を覗いてみた。

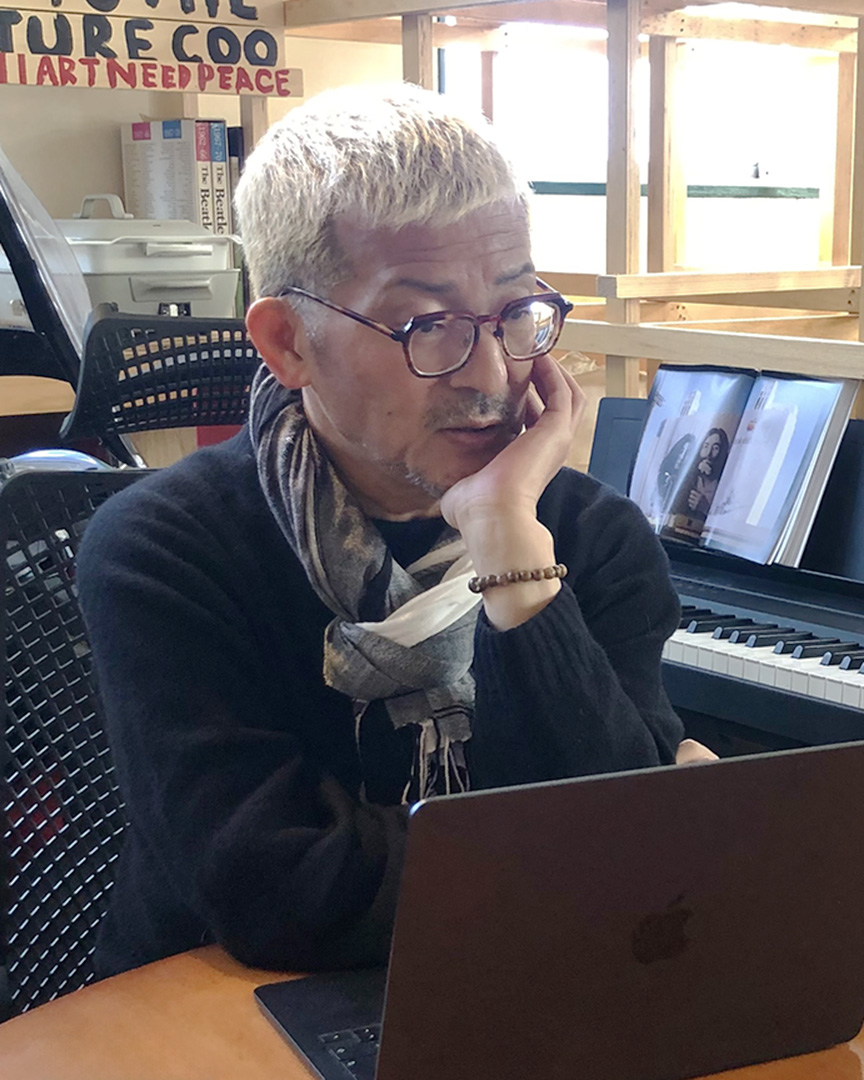

編集者、有田佳浩さんと靴

編集者、有田佳浩さんに出会う前、『編集』って記事をオーダーし、文章をチェックする仕事だと想像していた。

けれども、それだけでなく、文章からビジュアルまで装飾する総合演出家のように、情報の塊を作り出していく。時には企画の原点に戻り、意味を掘り起こし、さらには書き手へ求めている内容から文体のヒントを与え、ゴールの道筋を整備。そして、紙面・コンテンツでの配置から細かなデザインに至るまで枠組みを立てる。

取材時も愛用するブランドの靴で。

「足で稼いできたこと、なんぼでもある」と、有田さん。旅雑誌では、現地での聞き込みから、数々の取材記事を作り上げてきた。

所有する靴は、広島県にある老舗ゴムメーカーブランド『SPINGLE(スピングル)』が9割を占める。

ソール(靴底)はすり減りにくく、ソール張り替えサービスも提供する柔軟さ、デザインは個性的でありながらも、奇抜ではない。バリエーション豊かなのに、存在を誇示しない。多売はせず、国産であることもあまり謳わない、そんなスタンスに惹かれたのだとか。

(写真左)取材時着用靴のアイボリーと色違い!?お気に入りのホワイト。(写真中・右)オールシーズンに履く楽しみがある。

「こんな着方も、あんな着方も、こんな生き方も、こんな喰い方もあるよね。それぞれのスタイルを重要視してくれる雑誌が好きだった。そういう雑誌やコンテンツを作っていきたい」

メジャーであることにこだわらない。決めつけず流行に流されない。そこには、靴ブランドを選ぶ理由と編集者としての姿が重なる。

「表の部分に興味を持ってもらったり、インパクトも出す。さらに、裏の部分にもこんなに奥行きがあるよ、みたいなことを出したい。『綺麗なとこだけ』っていうのとは、真逆かな」

表面上の美しさに囚われず、新たな内側を発見していく人は、周りと同化せず反逆性がある、と編集の楽しさをまっすぐに話す。

その一方、良いコンテンツとは、知性、社会性を含んだものと、有田さんは位置づける。

これからも愛用していく靴は世間で目立つことはないが、楽しんでもらえる情報を伝え、社会性と反逆性を併せ持つ編集者のいのちの底に居続ける。

仕事の像、靴の表れ

自分のスタンスや思考過程が、身につけている物に表出されるのは、ごく自然であり、靴も然り。靴は、人間の一番下にあるファッションで自由な存在。個性を醸し出したり、無味に見せたり、足元の安全を第一にと、いろんな選択ができる。

今回の取材で、仕事をする人と愛用する靴のブランドイメージには共通点が多く、呼応しているようにも見え、靴を選ぶ人の片鱗が少し覗けた。自由な選択のなかに、仕事へ臨む姿を映し出しているかのように想える。

有田佳浩

編集者。大学在学中に編集プロダクションを設立し、数々の雑誌で特集記事を手がける。その後、長年の編集経験を活かした独自の広報戦略で、時代に先駆けた地域メディアの立ち上げや企業の広報プロデュースなどを展開。2018年より兵庫県編集デザインディレクター、2021年より広報プロデューサー。

大阪府民ボランティアライター「想うライター」について

「想うライター」のメンバーは、大阪府に居住または通勤・通学している学生・社会人です。「想うベンチプロジェクト」のテーマ「いのちの循環」を軸に自分の興味・関心を起点にした企画を立て、プロの編集者のアドバイスやサポートを受けながら、取材・原稿制作を行っています。