幼少期から音楽に親しんでいた私は、大学生になった今でも大学の交響楽団(オーケストラ)に所属しながら音楽を続けている。その中で最近感じるようになったのは、音楽を通して繋がる人と人の想いだ。自分一人では創り上げることのできない音楽を他者と創り出すことで、他者の想いに触れることができるような感覚。ちょっとかっこよく言うと「いのちの響き合い」が生まれているのではないかとどこかで漠然と考えるようになった。いや、でも「いのちの響き合い」ってなんだろう。実際にあるのかな。プロの奏者に聞いてみたい。そんな想いから、今回大阪フィルハーモニー交響楽団に所属するお二人に、音楽を通した「いのちの響き合い」についてお話を伺った。

音楽への「想い」は多様でも、オーケストラの音楽は調和によって生み出される――小林亜希子さん(第二ヴァイオリン奏者)

小林さんは4歳の頃からヴァイオリンを始め、大学進学を機にオーケストラに所属されたという。初めてオーケストラの全体合奏に参加した際、「生音の音圧がすごかったっていうのは今でも覚えている」と話される小林さんの言葉に共感しながら、他者と音楽をする中での困難についてお聞きした。

「タイミングとかテンポ感があんまり揃わない人とはやりにくいし、音楽の創り方、考え方があんまりにも(自分と)かけ離れてると、リハーサルすらしづらいから、考え方が似ているとやりやすいです」

なるほど、私が大学オケで練習する時を思い返してみると、あるフレーズの吹き方一つを何回も変えながら試行錯誤してより良い演奏を目指すことがあるが、意見が食い違うと一つに定まらず方向性が見失われてしまう。特にプロの奏者は自分の音楽というものを確立させている方が多いだろうから、考え方の違いで苦労する場面も多いのかもしれない。どうしても意見が揃わない時はどうするのだろう。

「その時はもう諦めます(笑)。相手がすごく細かいピンポイントで来られたら、それをちょっと補う形で、全体の流れをこうしませんかって、程よいところで折り合いをつけていくみたいな」

程よいところで折り合いをつけていく。その言葉を反芻し、場面を想像してみる。音楽に限らず、他者と関わって活動をしていく上では必要不可欠な過程だろう。一意見を切り捨てるのではなく、折衷させることでより良い演奏を生み出す。一つの音、フレーズへの向き合い方を改めて考えさせられる一言だった。

この時、同席されていた事務局長の福山さんの一言が印象に残った。

「特にクラシックは調和っていうか、合うことが非常に求められるジャンルだから」

これには小林さんもうんうんと頷かれていた。調和。この時私は、音の調和はもちろんのこと、各々が音楽に対して抱える想いも調和して音楽が鳴り響くイメージを持った。もしかしたらここに「いのちの響き合い」があるのかもしれない。複数の音(想い)が調和することによって、演奏は多層的になり、よりホール全体に響き渡る。

ただ、オーケストラは決して奏者だけで演奏しているのではない。そこには演奏の方向性を定める指揮者、そして演奏を聴きに来た聴衆がいる。会場にいる全ての人を巻き込んで音楽は生まれているという。

ヴァイオリンは複数人で同じ一つのパートを担当するため、周囲の人々に音を溶け込ませる。その中で表現をすることが求められるのだろう。憶測ではあるが、小林さんがオーケストラの中で調和を意識されるのもそれが一つの理由なのかもしれない。

とはいえ、折り合いをつけて調和させるという過程は複数人で音楽をやっていく上でかなり重要である。音が、想いが調和されることによってまとまって一体感のある演奏が生まれる。それは美しい「いのちの響き合い」とも言える。

調和の中にも溢れる個性が面白い――福田えりみさん(トロンボーン首席奏者)

小林さんへのインタビューで、想いの「調和」がキーワードなのかもしれないと踏んだ私は、福田さんに、演奏をしている中で一体感を感じることがあるかを尋ねた。福田さんは大フィルに所属する前は関東に住んでおり、関東と関西の雰囲気の違いに言及された。大フィルの雰囲気は「いい意味ですごいアットホーム」だと語る。

「すごく仲がいい感じがあるから、演奏する時も、かなりグダグダだったのに本番ですごい熱くなる、ということが急にあるんです。本番でみんなが同じ方向にガッって向いた時、関東は関東であるんですけど、また違ったなんかすごい熱い感じの一体感みたいなのはあります。みんなでこう、「もっといこういこう」みたいな、演奏でやり合ってる感じ、どんどん熱くなって吹くみたいな感じはめちゃくちゃありますね」

どうやら美しい調和による一体感ではなく、熱量のこもった一体感を福田さんは感じているようだ。小林さんへのインタビューとの印象の違いに驚きながらも、その「熱い一体感」の感覚をイメージしようとした。

「(大フィルは)熱くていいオケだと思います。個性がすごく強いですね。枠に収まってない感じが好きです。みんなの良さも、それが出すぎちゃって、まとまらない時もあるんですけど、本番ではそれがいいバランスになる。自分のその表現をみんなが出してて、盛り上がってくところがすごい素敵なオーケストラだなって思って過ごしてます」

それぞれの個性を潰すのではなく、むしろその個性を原動力に音楽に動きをつけているのだろうか。自分の中にはなかった新しい視点だったが、お話を聞くにつれてその感覚が自分の中にもあることを思い出した。周囲の人の高いレベルや豊かな表現に合わせようとして自分の限界値が上がるような感覚は、これまで私が大学オケで何度か演奏をする中で確かにある。ただ、オーケストラで、カオスゆえに生まれる一体感だけではなく美しい調和が求められるのもまた一つの音楽の在り方だろう。そう思った私は、「最終的には一つに綺麗にまとまるんですね」と言葉を投げかけた。その後に続いた福田さんの言葉は私の予想を超えるものだった。

「いや、いきすぎる時はあるけど、でもそれって、そういう音楽だから、ライブならではでいいんじゃないかと私は一周回って思います」

「調和しきれない時もある」としながらも、それはそれで良さであると笑いながら語る福田さん。さらにその様子を大阪という風土に紐づけて語る。

「関西のお客さん、騒がしいですよね(笑)。でも、嬉しそうだなって思いますね。終演した時とか。あとこっちに来て一番びっくりしたのは、出待ちの人がすごいことです。しかも友達みたいに話しかけられるからびっくりします。聴いて身近に感じてくれてるからこそだし、良かったよとか、今日もあれどうだったねとか、感想をいっぱい言ってくれるので、嬉しいなとは思います。一緒に盛り上がってるっていう感じで」

奏者だけではなく聴衆とも音楽を創り上げていく様子を感じ取れた。確かにその想いは多種多様で、必ずしも美しく一つに調和するものではないのかもしれない。しかし、まとまりきることのない想いが溢れた、それでも美しい「いのちの響き合い」もまた一つの音楽の在り方なのだろう。

インタビューを終えて

「いのちの響き合い」と言葉にするのは簡単だが、具体的にその感覚を表現するのはとても難しい。まして演奏中は自分の音に集中しているので、ほとんど感じることはないとも言える。ただ、「今、うまく演奏できた」「このフレーズなんかいいな」等の想いは一瞬であっても生まれている。その一瞬の想いが積み重なって、「個性あふれる一体感」、ひいては「美しい調和」が生まれているのかもしれないと思った。

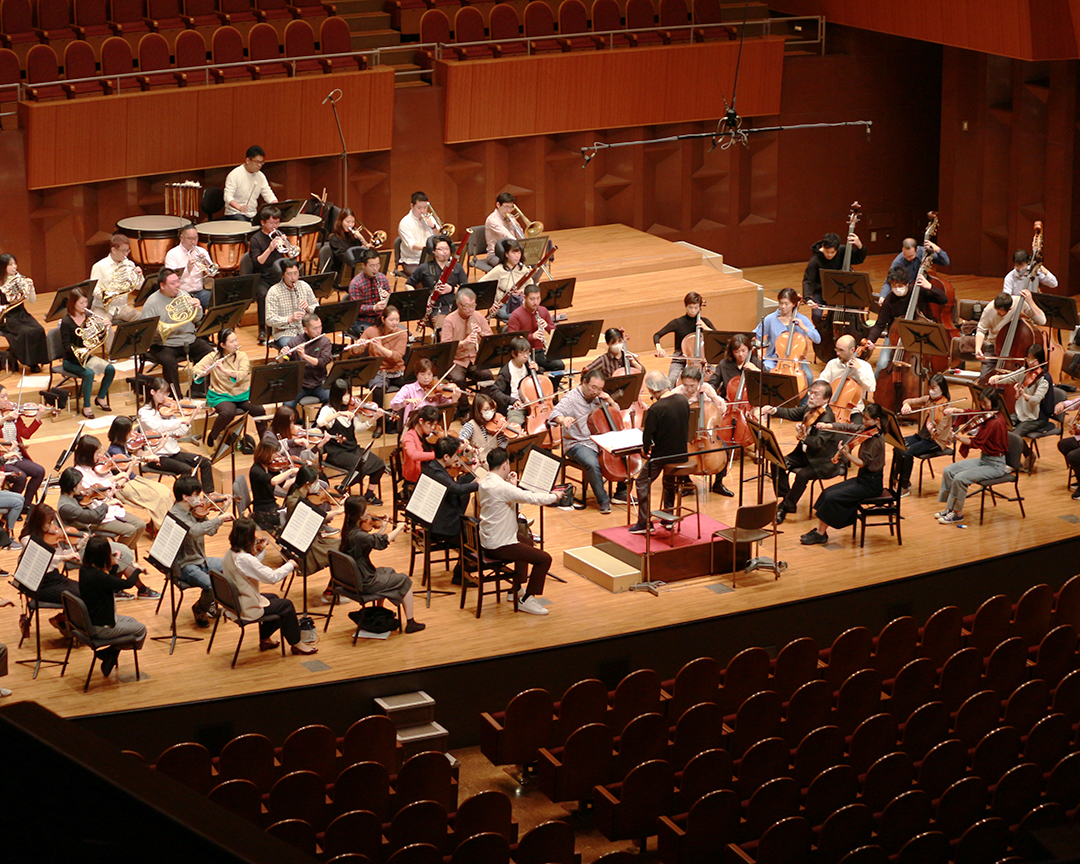

インタビューの後に練習見学をさせていただいたのだが、練習されている団員の姿を見て、全員が真摯に音楽に向き合っているという緊張感をまとった空気に、思わず息をするのも躊躇われた。インタビューの中でも感じた音楽に対する想いや熱意を、音を以て全身に浴びた。プロの音楽が創られる過程を間近で見聞きする貴重な機会だったと改めて思う。それと同時に、インタビューでお聞きした大フィルの「美しい調和」「調和の中に溢れる個性」をどこか感じ取れた気がした。

たくさんの奏者と共に、お客さんと共に、ホールと共に、スタッフと共に、その音楽に関わる人全員で音楽を創る。そこにはたくさんの想いが交錯している。これからもたくさんの想いと共に音楽を楽しんでいきたい。

大阪フィルハーモニー交響楽団

1947年創立の大阪市西成区を拠点に活動している日本を代表するオーケストラで、「大フィル」の愛称でも親しまれている。演奏会以外にもイベントを開催するなど積極的に活動している。

https://www.osaka-phil.com/

大阪府民ボランティアライター「想うライター」について

「想うライター」のメンバーは、大阪府に居住または通勤・通学している学生・社会人です。「想うベンチプロジェクト」のテーマ「いのちの循環」を軸に自分の興味・関心を起点にした企画を立て、プロの編集者のアドバイスやサポートを受けながら、取材・原稿制作を行っています。