四ツ橋駅、風鈴と私と。

8月の終わり、大阪メトロ四ツ橋駅でのことだった。風鈴の音がして思わず足が止まった。

見渡してみたが風鈴の姿は見つからず、改札を出てそのまま地上に上がる階段の方へと進んだ。

ガラス製の風鈴の音が、地下を吹き抜ける風に乗って聞こえてくる。

風鈴の音というのは、空間にこんなにも響き渡って聞こえてくるのかとその時思った。

階段を登り終えても風鈴の音が記憶に残り、まるで自分の中で響いていたようにも感じられてくる。

朝の何気ない日常の中で久しぶりに聞いた風鈴の音は、いつも聞こえてくる音にはない新鮮な音であった。

風に乗って鳴る風鈴の音色は、何の意味も持たず自由なものに感じられた。

ふと体が軽くなる。

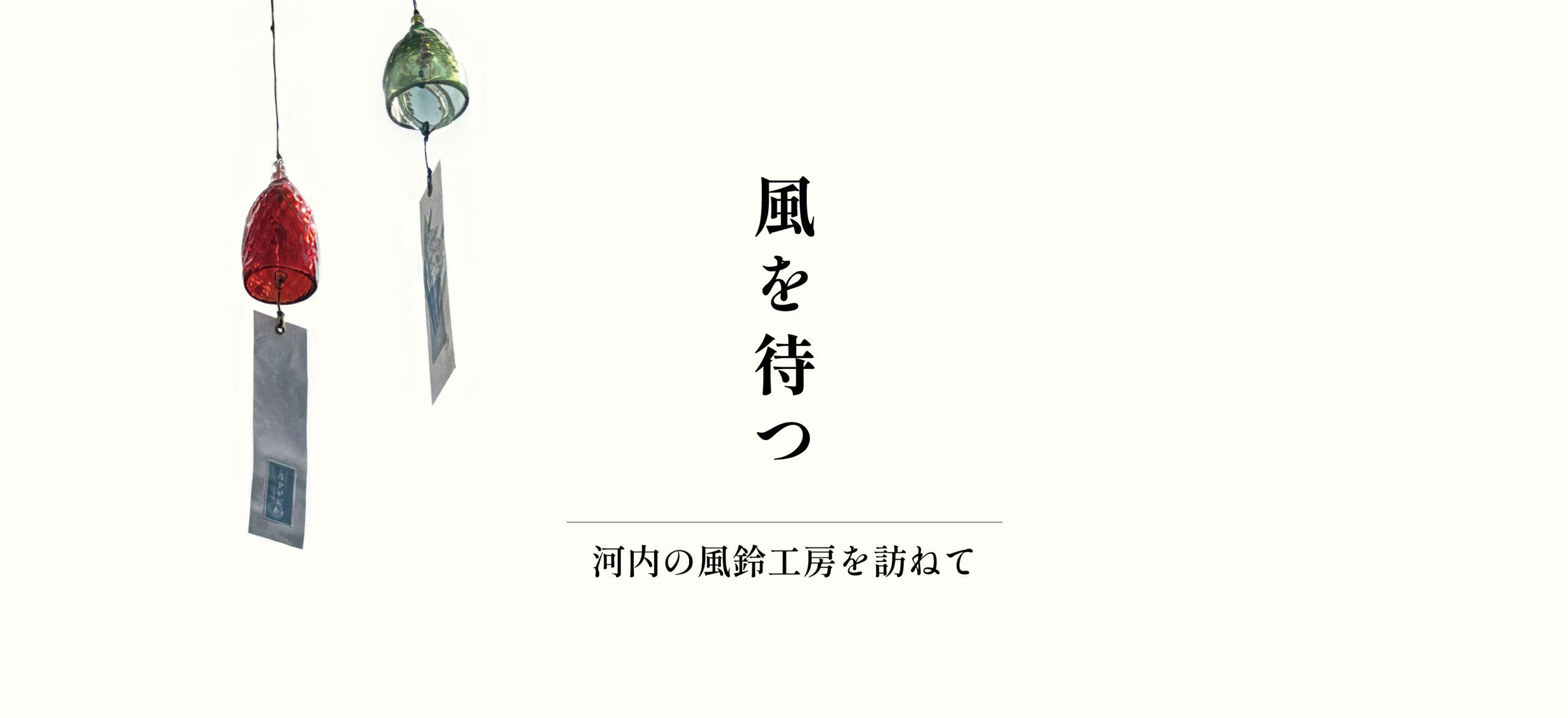

風鈴の歴史は古く、仏教と共に日本に渡ってきた説が伝えられている。寺院の軒先の四隅に吊るす鐘型の鈴「風鐸(ふうたく)」が由来で、風で鳴る音が邪気を払い、厄除けの効果があるとされた。

その後、独自の文化で風鈴は今の姿へとなっていき、歴史の中で風鈴は人々の生活と共にあった。そんな中、風鈴は涼をとるだけでなく、故人を偲ぶものとしてもあったようだ。

風鈴の音色に故人を偲ぶ、それはどういう想いだろうか。

河内の地で、風鈴の音色に耳を澄ます―「河内風鈴」さんの工房を訪ねて―

交野市にある、廃材になったガラス瓶から風鈴を作られている「河内風鈴」さんのことを知った。

職人さんが引退されて、現在制作はされていないが見学させていただくことに。

京阪交野線の私市(きさいち)駅を降りると、駅前広場でその日はマーケットが開かれ賑わっていた。

大阪公立大学附属植物園や自然公園があり、緑が多い。

天気も良く、そよ風の中を歩くのが気持ちいい。

仏教もかつて、河内の地を通り大和国へと伝わっていった。

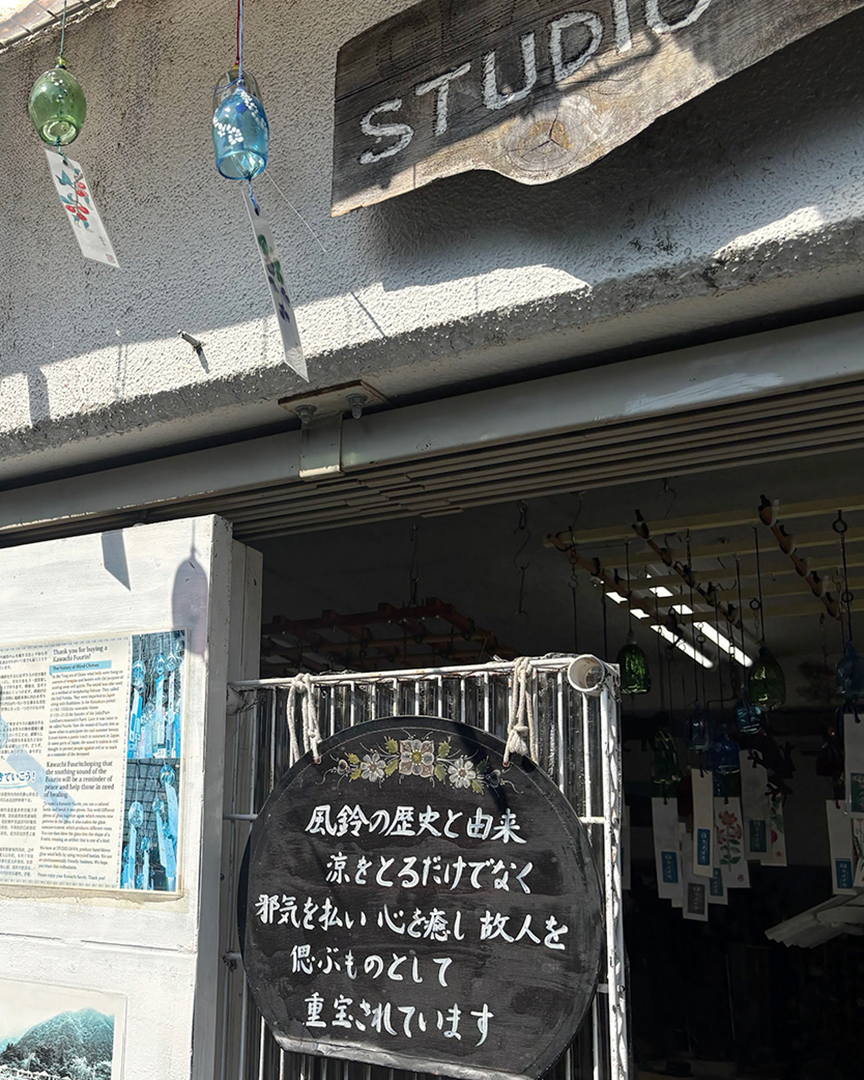

角を曲がると工房に着く。

道の先から、風鈴の音が聞こえてくる。子供の頃お祭りの夜店で聞いたような、楽しげな音だった。

工房で職人の菅(カン)さんと奥様にお会いした。

「風鈴は全部違った音になるんですわ」

風鈴に施される凹凸が、全て異なる音色を出すそうだ。

どんな音が好きですか、と菅さんに聞いてみた。

「それは、来た人がこう鳴らしてみて、ほんで音色を見て。で、好きになってとってもらうってことやな。一人一人、みなそうなんやな」

そう言って菅さんは一つ一つ、風鈴の音を鳴らした。それは作ろうと思っても出せない音。それぞれ違う音が鳴る度に、これも素敵と新鮮な想いが沸き起こる。

手で触れて、音に耳を澄ませてみる。

軽やかにリンと鳴る音、コロンと鳴る音。

お気に入りの音を探そうとするが、どれも違った音がして一つだけ選ぶのはなかなか決め難い。

「手で鳴らすのと風に吹かれて鳴る音色も、また違って感じられるねぇ」と、奥様がおっしゃった。

一つ一つが愛おしくなる。

菅さんが、風鈴の中の芯の部分である舌(ぜつ)を見せてくれた。

「ここはコーラ瓶で出来てるんよ」

丸いリング状になっていて、それがどの音も柔らかく、軽やかな音を出している。

工房の入り口の風鈴が、風に乗って鳴っていた。

たくさんの違う音の風鈴、なぜか不思議と音同士がぶつかり合わず、それぞれ一緒に奏でている音色をしていた。

ジャラジャラではなくシャラシャラとした、流れるような柔らかで優しい音をしていた。

風が吹く度に嬉しくなる。

風鈴の音色に故人を偲ぶ。

音が記憶などの想いを連れてきたり何か考えさせるというのでなく、音そのものに耳を傾けることで、ただ心が穏やかに気持ちが澄んでいく。

そこから誰かを想うと、澄んだ気持ちで想うことができるように思えた。

それは誰かへ手紙を書くような、優しい時間のように思われる。

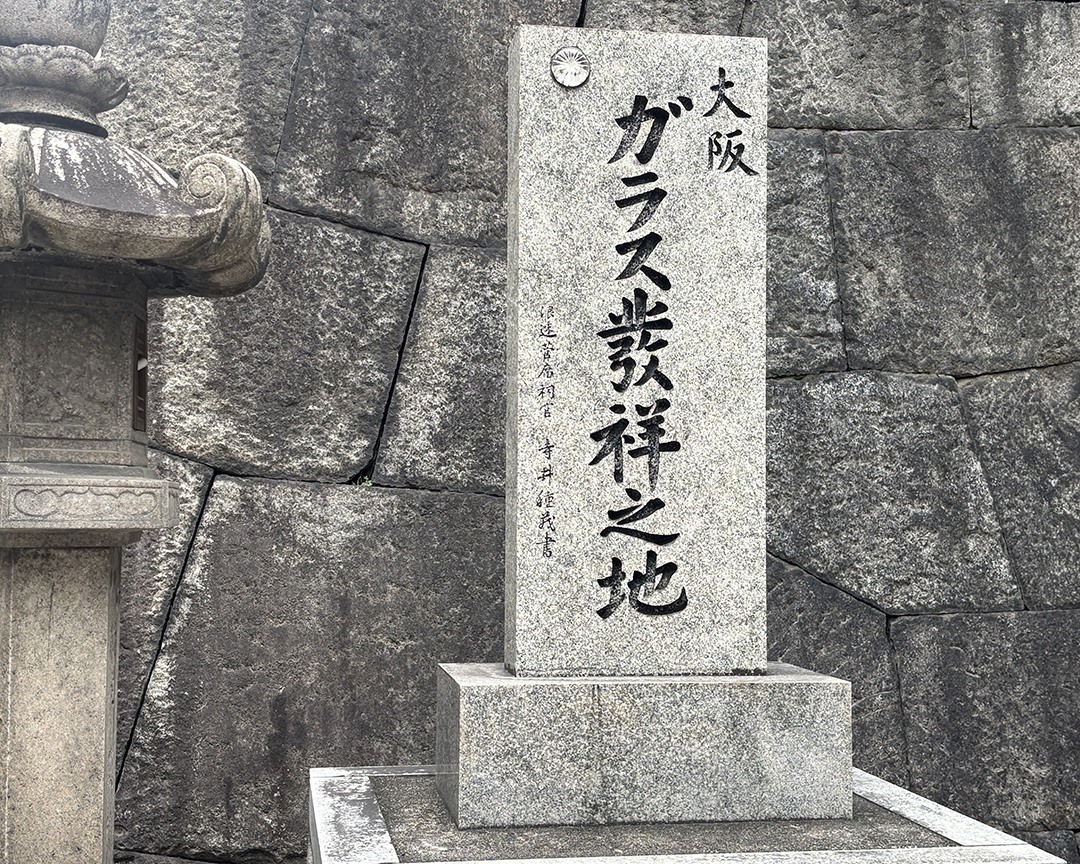

工房に、石碑の前で撮影した菅さんの写真があった。

大阪天満宮にガラス発祥の地の石碑というのがあるらしい。

江戸中期、長崎の商人だった播磨屋清兵衛が大阪天満宮の前でガラスの製造を始め、かつて天満は日本一のガラス製造地だったという。

今ではガラス工場もほとんどなくなってしまったようだ。

菅さんはガラス工芸を学ばれた娘さんの為に窯を手作りし、それを機に自らも制作を始められたとのこと。

「いろんなとこ販売に行ったわ」

菅さん手作りの荷車には、色鮮やかに風鈴が吊るされてそれぞれの音色を鳴らしている。

選んだ風鈴を購入し、大阪天満宮へ行ってみることにした。

偲ぶ気持ち、祈る気持ち―大阪天満宮 大阪ガラス発祥之地碑―

蛭子門の前に着くと、そこに石碑はあった。

石碑に埋め込まれたガラスが、水滴のように澄んだ透明色をしていた。

かつてガラス製造が盛んだった時代の歴史が、ここに静かに佇んでいる。

本殿へお参りし、手を合わせる。

風の中で鳴る風鈴の音を聴こうと、菅さんご夫妻と一緒に工房の入り口で風を待っていた時のことが記憶に残る。

植物の葉が小さく揺れ始め、風鈴が一つ静かに鳴った。

やがて柔らかな風にだんだんと音が増えていく。

風を待つということ。

新しい命が生まれるような、静かな祈りのような気持ちだった。

家に帰り、工房で買った風鈴を鳴らしてみた。

お気に入りの音に耳を澄ます。

澄んだ気持ちで、自分自身にも優しくありたいと思った。

河内風鈴

【住所】 大阪府交野市妙見坂2丁目11番6号

【概要】 廃瓶を材料に、吹きガラスで作る風鈴の工房

※現在は制作を行われていませんが、風鈴の販売と見学については工房までお問い合わせください。

【TEL】 072-808-6351

【URL】(株式会社サングラス「全国ガラス工房案内」HP)http://www.glass-kougeihiroba.jp/atelier/kinki/details/osaka_kawati.html

大阪天満宮 「大阪 ガラス発祥之地」石碑

【住所】 大阪市北区天神橋2丁目1番8号

【概要】 昭和54年(1979年)11月1日、大阪硝子製品共同組合設立30周年記念として建てられた、大阪天満宮の寺井宮司揮毫による碑 ※石碑は表大門(大阪天満宮正門)の西、蛭子門側にあります。

【URL】(大阪天満宮HP)

https://osakatemmangu.or.jp/

大阪府民ボランティアライター「想うライター」について

「想うライター」のメンバーは、大阪府に居住または通勤・通学している学生・社会人です。「想うベンチプロジェクト」のテーマ「いのちの循環」を軸に自分の興味・関心を起点にした企画を立て、プロの編集者のアドバイスやサポートを受けながら、取材・原稿制作を行っています。