【案内してくださった方】

大阪府森林組合

常務理事 兼 南河内支店長

堀切 修平さん

1967年 大阪府河内長野市生まれ、大阪の森林組合系統に勤務して30年。森林組合職員である一方で、先代から所有森林を引き継いだ森林所有者でもある。近年、地域の木材「おおさか河内材」の販売やPRの業務に精力的に取り組む。

“木の赤ちゃん”から100年生まで。つなげていく時間軸を想う。

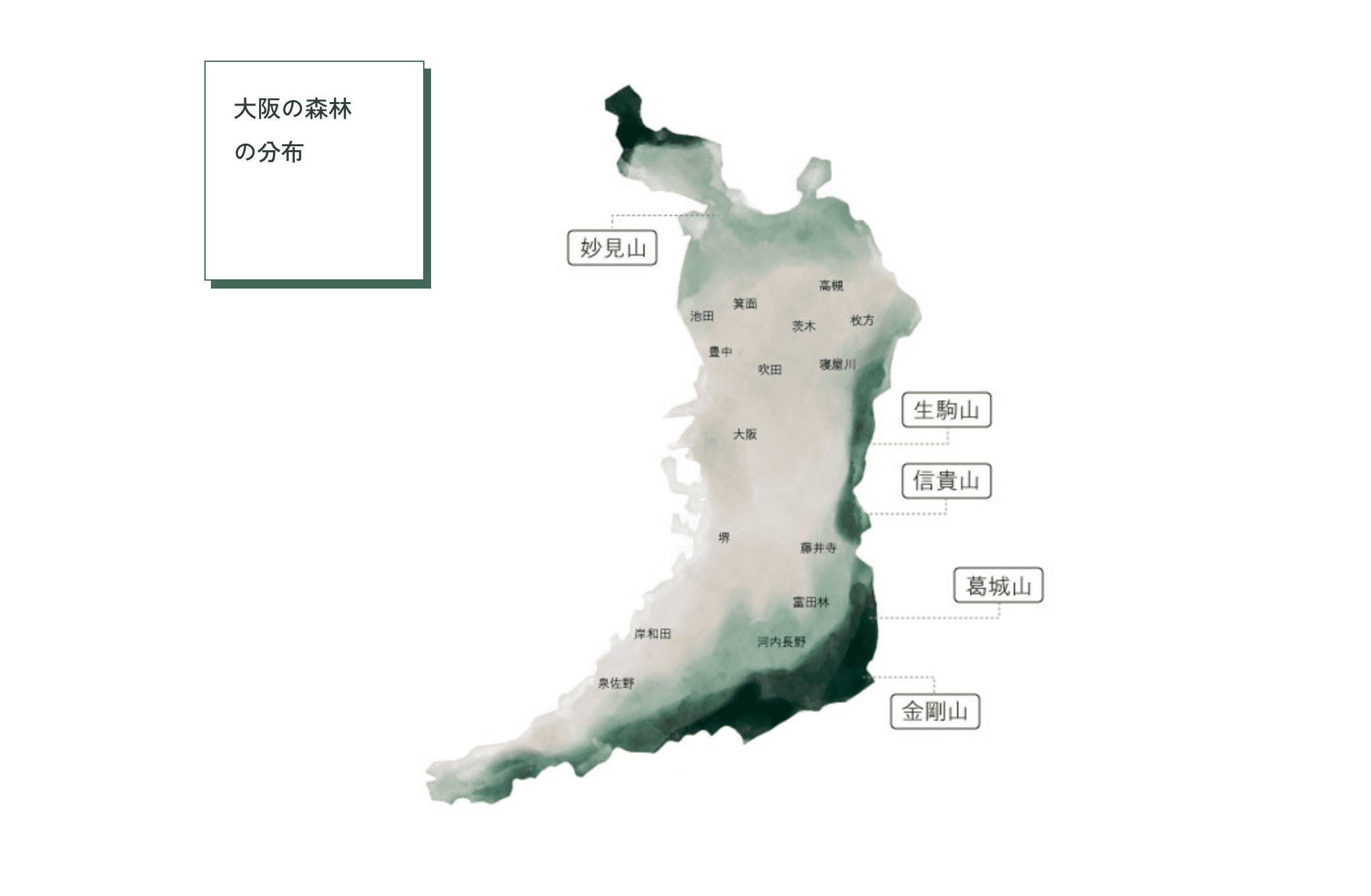

大阪平野をぐるりと囲むように連なる山々。じつは、大阪府の面積の3分の1は森林なのだそう。この日は地図の右下、河内長野市の金剛山系の森を訪れました。

南海電鉄・河内長野駅から車で15分ほどの私有林。駅で待ち合わせたときは「12月なのに今日は陽があって暖かいね」などと話していたのに、森の入り口で車を降りると、しんと静まった冷たい空気が頬をさします。

森の入り口の陽当たりのいい場所に、若い芽をわさわさとつけた勢いのいい枝のようなものが植えられていました。堀切さんに尋ねると「3年生くらいの木です」。木の赤ちゃん! ひとが年齢を「◯歳」と数えるように、木は樹齢を「◯年生」と呼ぶのだそう。

3年生の木のすぐそばに立つ、大きく育った木。堀切さんに「何年生くらいだと思います?」と聞かれて想うライター陣がしばらく考えたのちに「50年?」と答えると、「これはね、おおよそ100年生。10年に1回ほど間伐や枝打ち(余分な枝を切って落とす作業)をしながら、節のない“良い木”を育てていくんです」。おじいちゃんが植えて、お父さんが育てて、孫が木材として切り出す——世代をまたぐ林業のタイムスパンに触れて、一同声が出なくなった瞬間でした。

森林浴をしながら、奥へ進みます。この日訪れたのは、山主(山の所有者)さんからの許可を得て、特別に見学させていただいた山。「南河内の人工林はスギやヒノキがメインで、300年ほどの歴史があります。和歌山や奈良県吉野と同じような気候、林業の性質をもっていて、材質的にも優良材なんですよ。大阪城の建築にも南河内の木材が使われたと文献に残っています」(堀切さん)。

山の斜面に整然と並ぶ木々を見上げていると、「定期的に間伐(一部の木を伐採して森林の密度を調節する作業)することで、陽の光が森の中に届いて木の幹や根が太く成長します。下草も育つので、雨による土砂崩れも防げるんですよ」と解説が。

林道の脇で目にした、傷ついた幹。「こうやって何かが当たった傷や動物にかじられた痕は、木が成長していくうちに皮が巻いて見た目にはわからなくなります。でも、傷が消えることはありません。切り出して製材して木口(こぐち)を見ると、傷がちゃんと出てくるんです。先ほどお話しした枝打ちも、もし下手な作業をしたらその節がずっと残って、何十年か後に切り出したときに『下手なことしよって』って言われてしまうので、作業は慎重におこないます(笑)」。堀切さんは笑っていましたが、林業の“つなげていく”時間軸の長さと重みをあらためてしみじみ感じます。

山主さんがかつて薪にでもしようと切り出されたのかしら? びっしりと苔の生えた丸太を見つけました。「部屋に置きたい」「連れて帰りたいね」と冗談を言っていたら、「んー、でもね、湿度や日光の調子ががらりと変わってしまうから、家に持って帰っても数日ももたないと思いますよ」と堀切さん。なるほど。森の環境の豊かさを感じた一幕でした。

こちらには、苔むす切り株も。「木の年輪って、四季のリズムがつくっているんですよ」。年輪の造形は、季節ごとの幹の成長速度の差が織りなすものだそうで、幹の成長がさかんな暖かい時期は色が薄くなり、あまり成長しない寒い時期は色が濃くなる。ふたつを交互に繰り返して、円の模様ができあがっていく。「この色の差によって、年輪1本が樹齢1年分と読み取れるわけです」(堀切さん)。

木々の足元は、ふかふかの土。公園の芝生とも、家庭菜園の踏みならされた土ともちがう感触を存分に味わって、森をあとにしました。

「人間も自然の一部なんだな」(想うライター 木村綾賀さん)

まず、河内長野の街中から森までの近さに驚きました。車で15分、こんなに暮らしに近いところに林業というなりわいがあるのかと。森のなかは空気が良くて落ち着く場所で、鳥のさえずりと小川の流れる音を聴きながら、人間も自然の一部なんだなと思いながら歩きました。

「節なしの木を100年かけて育てる」という話を聞いたことはありましたが、実際に100年生の木を目の前にして聞くと、はたして自分にはできるだろうか……と考え込んでしまいました。